Indice:

Dove eravamo rimasti?

Tories e Johnson

C come catastrofe

Sturgeon all’attacco

Ulster a trazione “nazionalista”

“A.A.A. Cercasi” Farage

Aggiornamento – Il giorno della Brexit

Well, we did it – we pulled it off, didn’t we? We broke the deadlock, we ended the gridlock, we smashed the roadblock and in this glorious, glorious pre-breakfast moment, before a new dawn rises on a new day and a new government.

(Boris Johnson, 13 dicembre 2019)

È stato un risultato eclatante, per molti trionfale, quello che nella lunga maratona elettorale del 13 dicembre ha rivoluzionato l’assetto politico del Regno Unito trasformandolo in un blocco contiguo e prevalentemente azzurro, azzurro come il colore del Partito Conservatore del nuovo Primo Ministro britannico Boris Johnson.

I festeggiamenti nel mondo dei Tory hanno avuto inizio in modo ufficiale attorno alle cinque e mezza della mattina, quando le urne e i mezzi di comunicazione britannici hanno decretato e comunicato il raggiungimento del traguardo dei 326 seggi necessari per avere la maggioranza a Westminster. La notizia è stata portata dal collegio di Lewes, nella contea dell’East Sussex, dove la candidata conservatrice Maria Caulfield ha mantenuto il proprio seggio (che detiene dal 2015) con circa il 48% dei voti, battendo il candidato liberaldemocratico Oli Henman (43,4%) e la laburista Kate Chappell. Nel giro di pochi minuti è arrivato anche il 327° seggio dal collegio di Shipley, divenuta roccaforte Tory nel West Yorkshire dal 2005: il responso ha infatti decretato la riconferma del candidato Philip Davies con un risultato netto (oltre il 50% dei voti rispetto alla laburista Jo Pike, ferma al 39,2 %). A queste piccole storie locali si è aggiunta una lunga serie di conquiste e riconferme del Partito Conservatore che, al termine dello spoglio dei 650 seggi del Regno, ha portato a casa 365 seggi. Un risultato del genere mancava dai tempi del premierato di Margaret Thatcher.

Numerosi sono stati e sono tuttora gli elementi da considerare in merito alle elezioni avvenute la scorsa settimana, ai quali vanno aggiunti i primi giorni del governo Johnson, scanditi anche dal Queen’s Speech pronunciato dalla regina Elisabetta II a Westminster nella giornata di ieri (nel discorso è stata ribadita come prioritaria l’implementazione della Brexit entro il prossimo 31 gennaio). Un’analisi a freddo dell’esito del voto britannico permette quindi di offrire un’ampia panoramica con la quale poter interpretare e comprendere meglio le mosse a breve e medio termine del nuovo governo.

[sta_anchor id=”dove-eravamo-rimasti” unsan=”Dove eravamo rimasti”]Da Theresa May a Boris Johnson – Dove eravamo rimasti?[/sta_anchor]

I feel as certain today as I did three years ago that in a democracy, if you give people a choice you have a duty to implement what they decide. I have done my best to do that.

I negotiated the terms of our exit and a new relationship with our closest neighbors that protects jobs, our security and our Union. I have done everything I can to convince MPs to back that deal. Sadly, I have not been able to do so. I tried three times.

I believe it was right to persevere, even when the odds against success seemed high. But it is now clear to me that it is in the best interests of the country for a new Prime Minister to lead that effort.

(Theresa May nel suo discorso di dimissioni da Primo Ministro, 24 maggio 2019)

È quindi necessario riallacciare brevemente il filo di un discorso interrotto lo scorso maggio, nel pieno della campagna elettorale per le elezioni europee. Elezioni che hanno sancito un’umiliante débâcle per il Partito Conservatore e rappresentato il punto più basso del “debolissimo” governo di Theresa May, ex aequo con la bocciatura del Brexit Withdrawal Agreement, proposto dalla May alla Camera dei Comuni, del 15 gennaio scorso.

Dalle ceneri delle dimissioni della May, annunciate in una dichiarazione pubblica davanti al numero 10 di Downing Street il 24 maggio e rese effettive due mesi dopo, le primarie interne al Partito Conservatore hanno decretato la nomina di Johnson a loro nuova guida.

Il governo di cui Johnson ha preso le redini in corsa come Primo Ministro ha dovuto subire altre sconfitte tra la Camera dei Comuni, dove il 3 settembre ha perso la maggioranza a causa di alcune defezioni nel Partito a favore del partito LibDem, e nel Parlamento Europeo di Bruxelles, che ha sempre avuto in mano il gioco della Brexit, prima di poter sciogliere il proprio Parlamento e convocare nuove elezioni generali.

[sta_anchor id=”tories-e-johnson” unsan=”Tories e Johnson”]I Tory e Boris Johnson: missione compiuta?[/sta_anchor]

And I know some waggle’s already pointed out that “Deliver, Unite, and Defeat” was not the perfect acronym for an election campaign, since unfortunately it spells “DUD”, but they forgot the final “E,” my friends. “E” for Energize, and I say to all the doubters, dude, we are going to energize the country.

(Boris Johnson nel suo primo discorso da nuovo leader del Conservative Party, 23 luglio 2019)

Classe 1964, newyorkese di nascita, appartenente a una famiglia altolocata dalla lunga tradizione politica, studente di Oxford e successivamente membro della Eton Society, sindaco di Londra per otto anni, Segretario di Stato durante il governo di Theresa May, leader del Partito Conservatore e infine Primo Ministro. Il cursus honorum di Boris Johnson esemplifica il sistema educativo britannico: competitivo fino allo sfinimento nei ranghi più elevati della società in quanto pronto a preparare la classe dirigente del domani (non sempre con successo).

Temprato nell’arte della retorica (ha partecipato a numerosi dibattiti universitari), Johnson ha per anni diviso l’opinione pubblica internazionale e locale. Negli anni in cui amministrava la città di Londra come sindaco è stato protagonista di alcune gaffe e uscite poco piacevoli, mentre negli anni più recenti la satira e gli avversari politici lo hanno paragonato a una versione britannica di Donald Trump (non solo per il colore dei capelli).

Eppure, anche se preso di mira tanto per alcune sue uscite comunicative strampalate quanto per un’agenda politica non sostenuta da una parte della popolazione britannica, Boris Johnson ha vinto la sfida che si era posto e lo ha fatto in modo prepotente. Ha assunto la guida di un partito alle corde dopo la leadership di Theresa May (non senza alcune trame oscure portate avanti anche da lui nelle retrovie) e l’ha cementificato attorno alla sua figura. Ha chiesto un mandato forte al proprio Paese, dopo mesi di stallo in un Parlamento chiuso per cinque settimane (effetto del Queen’s Speech dell’ottobre scorso, con cui venne approvata la sospensione per velocizzare i lavori del governo per la Brexit, sospensione solo successivamente dichiarata illegale), sorretto da una stampella “nordirlandese” e un’opposizione strenua a livello politico (ma non solo come potrebbe affermare l’ex Speaker della Camera dei Comuni John Bercow) e l’ha ottenuto.

Johnson è stato in grado di condurre una campagna elettorale breve (anche a causa del brutale attentato di Londra dello scorso novembre) ma efficace e incisiva, in alcuni casi anche comunicativamente raffinata (come nella scelta di reinterpretare una scena del film Love,Actually), riuscendo a concentrare l’attenzione mediatica, a discapito di tutti gli altri partiti, sulla tradizionale contrapposizione tra Tory e Whig. Ha ora le redini politiche del Regno per ottenere la Brexit alle sue condizioni o anche in una versione più intransigente, come avrebbe già lasciato intendere nel valutare nuovamente l’opzione di un’uscita senza accordo.

Il nuovo Primo Ministro ha annunciato l’intenzione di lavorare per riunificare un Paese diviso, arrivando a rilanciare la visione del conservatorismo uninazionale (One Nation Tory) di Benjamin Disraeli, e di volersi impegnare ad affrontare le sfide rappresentate da altre questioni dibattute in campagna elettorale (sanità, previdenza sociale, piano d’investimenti economici).

Per Johnson e i Conservatori è stato fondamentale sconfiggere “prima ancora di avere combattuto” il contendente laburista Jeremy Corbyn.

[sta_anchor id=”c-come-catastrofe” unsan=”C come catastrofe”]“C” come “catastrofe” – Il Labour dopo Jeremy Corbyn[/sta_anchor]

This is obviously a very disappointing night for the Labour Party with the result we have got. […]

Brexit has so polarized and divided debate within this country it has overridden so much of a normal political debate and I recognize that has contributed to the results the Labour Party has received this evening all across this country. […]

I want to also make it clear that I will not lead the party in any future general election campaign,

I will discuss with our party to ensure there is a process now of reflection on this result and on the policies that the party will take going forward and I will lead the party during that period to ensure that discussion will take place and we move on to the future.

(Jeremy Corbyn dopo la vittoria nel seggio di Islington North, 12 dicembre 2019)

A contrastare l’esercito di rappresentanti conservatori guidato da Boris Johnson non sarà de facto il Labour Party di Jeremy Corbyn, vittima di un vero e proprio tracollo elettorale nel quale, da secondo partito con 202 rappresentanti eletti e il 32,1% dei voti, ha perso 60 seggi rispetto alle elezioni del 2017.

Un tracollo per il quale la prima testa a partire è stata appunto quella del volto di punta del Partito Laburista negli ultimi quattro anni, che ha già annunciato la decisione di non guidare il partito nelle prossime elezioni generali, mantenendo temporaneamente il ruolo di guida in attesa di nuove primarie interne e di una nuova e importante fase di riflessione.

Il Labour ha pagato il proprio cambio di rotta sul tema della Brexit nel corso degli ultimi anni: laddove Corbyn inizialmente sosteneva l’uscita dall’Unione Europea (seppur per motivazioni distanti rispetto alle istanze di Nigel Farage), con la propria ascesa nello scenario politico britannico si è tramutato in uno dei maggiori sostenitori della permanenza di Londra nell’Unione Europea, al punto di agire in ogni modo possibile per rallentare o bloccare il processo legislativo frutto del referendum del 2016.

Il Labour ha pagato la scelta di perseguire un’agenda politica radicalmente socialista, abbandonando la strada del New Labour che Tony Blair tracciò negli anni Novanta e che l’avrebbe portato al suo decennale mandato politico (pieno di ombre) per intraprenderne una nuova, quella “corbynista”, che per un’importante fascia di elettorato britannico ha rappresentato il riesumare politiche ideologiche di un’altra epoca.

Corbyn ha pagato la propria mancanza di polso nella gestione di alcune problematiche sorte all’interno del partito. Ha prestato il fianco all’assalto mediatico circa le sue visioni sull’IRA, le sue opinioni sul Venezuela e sulla Palestina, i suoi presunti comportamenti razzisti e, soprattutto, le accuse di antisemitismo, quest’ultime mai smentite in modo netto e inequivocabile se non con dichiarazioni d’intenti prive di successiva concretezza. Una situazione tale che ha visto scendere in campo il Rabbino Capo del Regno Unito Ephraim Mirvis, il quale, in un articolo sul Times del 25 novembre, ha denunciato il clima ostile all’interno del Labour e ha definito Corbyn “inadatto all’incarico”.

In breve, il tempo ha trasformato e reso Jeremy Corbyn una vera e propria minaccia per i britannici in quanto “razzista e antisemita” agli occhi di coloro i quali, pur provenendo da una tradizione laburista, hanno scelto di non votare o cambiare preferenze (tactical voting).

Una correlazione di eventi perfetta per l’assalto vincente al “muro rosso” da parte di Boris Johnson e del gregario Farage, che ha portato anche al giubilo (social e non) di chi si è sentito liberato dalla sventata minaccia di un governo laburista in favore di un personaggio politico vicino e sensibile al contrasto all’antisemitismo (e già all’opera con una proposta di legge per impedire la partecipazione degli enti pubblici ad attività del BDS Movement).

[sta_anchor id=”sturgeon-all’attacco” unsan=”Sturgeon all’attacco”]Sturgeon all’attacco – Il successo dell’SNP riapre la strada #IndyRef2?[/sta_anchor]

I “nuovi” contendenti alle politiche di Boris Johnson indossano coccarde e cravatte gialle e vengono dalla Scozia in numeri più ampi rispetto al recente passato, decisamente rafforzati nei loro intenti dalla tornata elettorale. È infatti lo Scottish National Party di Nicola Sturgeon il secondo vincitore delle elezioni: quarto partito a livello generale, è però primo partito in Scozia con il 45% dei voti (il doppio rispetto ai Conservatori) e 47 seggi ottenuti – tredici in più rispetto alla precedente tornata elettorale e secondo miglior risultato di sempre nella storia del partito simbolo del nazionalismo scozzese.

La migliore immagine di quella che, usando le parole della Sturgeon, è stata “una bella nottata” per il partito e per la Scozia è probabilmente la sua esultanza da stadio alla notizia della conquista del seggio dell’East Dunbartonshire e la sconfitta di Jo Swinson. Un’enorme delusione per i liberaldemocratici, che pagano il bassissimo gradimento a livello mediatico e la volontà partitica di revocare l’Articolo 50 sulla Brexit senza passare dall’esito referendario in caso di risultato positivo.

Il messaggio lanciato da Edimburgo a Londra è inequivocabile e tale è stato ribadito anche nella giornata di ieri in occasione del Queen’s Speech che ha dato ufficialmente vita al governo Johnson. Il partito ha fatto capire in modo chiaro che la Scozia non ha votato a favore della Brexit, non ha votato a favore di un governo conservatore, non ha votato a favore di Boris Johnson e ha il diritto di poter dare inizio all’iter per un secondo referendum sull’indipendenza della Scozia dal Regno Unito.

Alle parole sono seguiti anche dei fatti concreti: sempre nella giornata di ieri, infatti, il Parlamento scozzese ha approvato, con 68 voti a favore e 54 contrari, il Referendums (Scotland) Bill, creando le basi legali per il percorso del cosiddetto #IndyRef2. Una vera e propria sfida all’autorità di Londra nel rivendicare il diritto all’indipendenza della Scozia (europeista, tra l’altro) dal Regno Unito.

[sta_anchor id=”ulster-a-trazione-nazionalista” unsan=”Ulster a trazione nazionalista”]L’Ulster a trazione “nazionalista” – Gli unionisti nordirlandesi perdono una partita fondamentale[/sta_anchor]

Se in Scozia è stato tempo di grandi festeggiamenti, a Belfast, in Irlanda del Nord, c’è chi si può almeno in parte unire ad essi e chi invece resta deluso: le elezioni nell’Ulster hanno infatti sancito una “prima volta” assoluta nella storia nordirlandese, ovvero il sorpasso dell’anima nazionalista della regione rispetto a quella unionista legata a Londra.

Il Democratic Unionist Party (DUP), ex-stampella del governo della May, subisce un calo importante rispetto al 2017, pur rimanendo primo partito in termini di voti. Perde infatti due seggi, ma soprattutto due pezzi fondamentali della propria rappresentanza a Westminster rispetto al 2017 – in particolare il deputato portavoce alla Camera dei Comuni Nigel Dodds, battuto al seggio di North Belfast dal candidato dello Sinn Féin John Finucane, figlio di Pat Finucane (un avvocato per i diritti umani assassinato dalle forze paramilitari orangiste nel 1989).

Lo Sinn Féin mantiene lo stesso numero di seggi del 2017, tra conferme, guadagni e perdite. Può considerarsi nel complesso soddisfatto (sebbene alcuni analisti del The Guardian la pensino diversamente, constatando un esito negativo per entrambe le formazioni, frutto di un’intransigenza fine a se stessa), vista anche la conquista del seggio di Belfast North (prima affermazione di sempre del partito). Deve tuttavia guardarsi dall’avanzata dell’altra anima nazionalista nella Regione, quell’SDLP che guadagna due seggi rispetto al 2017 e aiuta il partito di Gerry Adams, Michelle O’Neill e Mary Lou McDonald a sovvertire la tendenza unionista nell’Ulster (9 seggi – ai quali si può aggiungere l’unionismo moderato anti-Brexit dell’Alliance Movement – contro 8).

Lo stesso Sinn Féin, in una dichiarazione della sua guida nordirlandese Mary Lou McDonald, ha indicato come “non sia più rimandabile la questione di un referendum sulla riunificazione delle due nazioni”, auspicando un intervento concreto del Taoiseach irlandese Leo Varadkar (il quale ha però rispedito offerta al mittente) per esercitare o quanto meno cominciare a dibattere sopra un diritto che fino a pochi anni fa sarebbe stato impossibile solo da concepire o pensare.

It is now impossible to ignore the growing demand for a referendum on Irish Unity and I want to reiterate Sinn Féin’s call for the Irish government to establish an All-Ireland Forum on Irish Unity without delay.

(Mary Lou McDonald,13 dicembre 2019)

[sta_anchor id=”aaa-cercasi-farage” unsan=”AAA Cercasi Farage”]“A.A.A. Cercasi” Farage – Le strategie del The Brexit Party vincono ma non convincono[/sta_anchor]

Il suo The Brexit Party, nato dall’abbandono di Farage dello UKIP (partito oramai con percentuali sempre più ridicole) per raggiungere la tanto agognata uscita dall’Unione Europea negata dall’atteggiamento debole, servile e arrogante della May, non aveva speso parole benevole nei confronti del neo-insediato Johnson durante la fase transitoria del governo – anche alla luce delle proposte formulate da quello stesso governo, che sono state considerate, in alcuni casi, addirittura “peggiori degli accordi ottenuti dalla May”.

Giunge a sorpresa, però, il colpo di scena: da un’iniziale opposizione a politiche sbagliate di Johnson e una contrapposizione rispetto al tradizionale duopolio politico britannico, si arriva alla scelta di Farage di non ostacolare il partito di Johnson nei seggi a tradizione conservatrice per dedicarsi a una campagna elettorale e di ostruzionismo al voto nei confronti delle roccaforti rosse del Labour.

Una mossa brillantemente eseguita, visto che Johnson, grazie all’aiuto (in)diretto di Farage, “ha distrutto il muro rosso” delle località storicamente legate al mondo laburista, alla sinistra britannica, a una visione del mondo sicuramente non vicina alle istanze dei Tory.

Una mossa che però non gli ha consentito di guadagnare, ancora una volta, nemmeno un seggio e che è stata oggetto di critiche da parte degli analisti politici. È emblematica, infatti, l’intervista della BBC durante la maratona elettorale, nella quale Nigel Farage, bersagliato dalle domande del giornalista Andrew Neil circa il resoconto da tracciare per il The Brexit Party, ha dichiarato come fosse sua intenzione utilizzare in queste elezioni la propria influenza, come quella dei membri del partito, per evitare un secondo referendum – uno scenario che considera peggiore rispetto a quello di una Brexit (quella di Johnson) a lui sgradita.

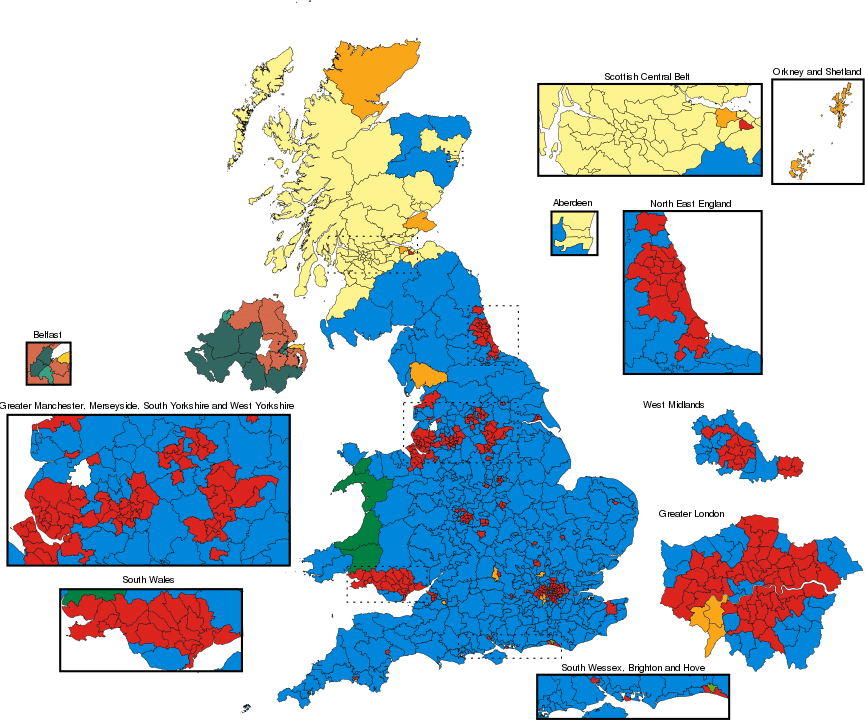

La mappa infografica riporta la suddivisione dei seggi nelle ultime elezioni generali britanniche

Fonte: Brythones/Wikimedia Commons

[sta_anchor id=”il-giorno-della-brexit” unsan=”Il Giorno della Brexit”]Aggiornamento: Il giorno della Brexit[/sta_anchor]

Venerdì 31 Gennaio 2020: e fu così che giunse il fatidico giorno della Brexit.

Alle ore 23:00 londinesi, si chiuderà ufficialmente la partecipazione/permanenza di Londra all’interno dell’Unione Europea, dopo 47 anni dal suo ingresso.

Una storia travagliata, come raccontato anche da noi in questi anni, il cui epilogo è stato delineato e sancito negli ultimi due mesi, a seguito della vittoria elettorale di Boris Johnson. Il nuovo Primo Ministro britannico, ha mantenuto l’impegno preso con il proprio elettorato per il raggiungimento dell’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, forte di un governo sorretto da un Parlamento a prevalenza blue Tory.

La data, sancita dal suo governo con la Regina Elisabetta II nell’ultimo Queen’s Speech dello scorso Dicembre, è stata rispettata.

Il testo dello “storico” Accordo è stato approvato tanto dalla Camera dei Comuni britannica (come previsto, con un’ampia maggioranza), quanto dalla Commissione Europea (voto favorevole dello scorso 24 Gennaio).

Infine, il penultimo atto: il voto favorevole del Parlamento Europeo alla Brexit, l’ultima occasione di vedere la rappresentanza degli europarlamentari d’Oltremanica, in particolar modo i Brexiteers di Nigel Farage.

L’energico e colorito “commiato” all’Europarlamento dell’attuale guida del The Brexit Party ha inequivocabilmente chiarito un fatto: la fine di un’era – quella di Bruxelles – nelle relazioni tra Londra e le altre nazioni europee, che dovranno partire da nuove basi durante la fase di transizione (nonché di ulteriori negoziati) che avrà ufficialmente inizio domani sera.

“Domani verrà sancito un punto di non ritorno e una volta superato, noi non torneremo più indietro” ha voluto rimarcare Farage nei propri auspici per ”la fine di un progetto e di un esperimento politico fallimentare”, dal quale Londra si sta per staccare definitivamente dopo un viaggio travagliato durato quasi quattro anni.

E mentre la Scozia di Nicola Sturgeon prepara, incurante dell’opposizione di Johnson, le carte parlamentari per indire un nuovo referendum sulla propria indipendenza, Londra va avanti.

E mentre a Stormont si riunisce dopo tre anni l’Assemblea nordirlandese e il potere torna a essere condiviso tra unionisti e nazionalisti (lo Sinn Féin è impegnato anche nelle incombenti elezioni in Irlanda, utili per poter rilanciare il progetto di riunificazione dell’Ulster all’Èire), il governo di Londra prosegue per la propria strada e osserva trascorrere le ultime ore della propria storia nell’Unione Europea, pronta a salpare verso nuove mete e con una nuova visione che riponga il proprio interesse nazionale al centro dell’agenda dei Conservatori.

Al netto di ulteriori giudizi di valore e merito riguardanti la Brexit, la storia di questi ultimi quattro anni del Regno Unito rinnova, agli occhi di un osservatore esterno, l’esistenza di un popolo davvero sovrano nonchè artefice, a torto o a ragione, del proprio destino nel mondo, un segno legato a doppio filo con un retaggio erede della propria storia imperiale che mai ha lasciato il suolo della Gran Bretagna e con esso l’anima dei suoi abitanti.

All’osservazione e all’analisi quotidiana starà il compito di comprendere come le scelte britanniche dal 2016 a oggi porteranno loro giovamento nel futuro.

Un futuro che avrà inizio oggi Venerdì 31 Gennaio, alle ore 23:00 londinesi.

Guglielmo Vinci per Policlic.it