Scarica QUI la rivista n. 9 di Policlic

La condizione della donna rappresenta uno degli argomenti storici più discussi, il cui dibattito risulta ancora particolarmente attuale. Il ruolo della donna nella società, la sua condizione lavorativa, la sua funzione all’interno delle dinamiche familiari rappresentano questioni che nascono e si affermano per la prima volta sul finire dell’Ottocento.

Si tratta di un tema particolarmente complesso che può essere analizzato da più angolazioni, coinvolgendo i settori dell’antropologia, della storia, del diritto. Data la complessità della materia, è utile un excursus che si soffermi anche sulle epocali riforme del diritto di famiglia varate negli anni Settanta del secolo scorso, che hanno profondamente modificato la fisionomia dei rapporti familiari e sociali.

I primi movimenti femministi

Nei primi anni dell’Ottocento iniziò a emergere quella che può essere definita la “questione femminile”[1]. Un ruolo fondamentale fu svolto dalla rivoluzione industriale, che mutò profondamente il volto della società fino a quel momento fondata sull’agricoltura e sul lavoro nei campi. In tutto l’arco del secolo XIX, si assisté a un intenso spostamento di grandi masse di persone dalle campagne alle città dove sorgevano le fabbriche. I vecchi laboratori artigianali vennero ben presto abbandonati perché incapaci di sostenere la concorrenza della grande manifattura, che sarebbe divenuto il modello lavorativo più diffuso dell’epoca.

Con la rivoluzione industriale, dunque, il mercato del lavoro subì un radicale mutamento che implicò un impiego più frequente del lavoro non solo di uomini, ma anche di donne e bambini. Per le donne, il lavoro extradomestico, che si aggiungeva alla consueta e tradizionale cura della casa e della prole, non rappresentò una forma di emancipazione, quanto piuttosto una dura necessità derivante dai salari molto bassi non sufficienti a far fronte alle esigenze familiari.

Il lavoro femminile nelle fabbriche divenne, quindi, una mera prosecuzione degli obblighi tra le pareti domestiche e non comportò la liberazione dalle mansioni cui la donna era tradizionalmente destinata. La partecipazione femminile al lavoro in fabbrica sul finire dell’Ottocento fu un fenomeno marginale che riguardò solo i ceti popolari. Al contrario, tra i ceti medio-alti il lavoro femminile fu scoraggiato e giudicato socialmente deprecabile per le insinuazioni che generava sull’impossibilità dei padri o dei mariti di non essere in grado di mantenere il proprio nucleo familiare.

Nonostante ciò, il lavoro nelle fabbriche, seppur sottopagato, fu un’occasione per le donne lavoratrici di uscire dai tradizionali compiti familiari e di venire a contatto con il mondo esterno. Verso la metà dell’Ottocento, le esperienze collettive e la partecipazione alle prime agitazioni operaie favorirono tra le donne la diffusione di una presa di coscienza della propria condizione. In questo contesto nacquero i primi movimenti cosiddetti “femministi”. Fino a quel momento, isolati fenomeni di rivendicazioni volte a riconoscere maggiore dignità e autonomia alla figura della donna si erano avute durante la Rivoluzione francese, ma si trattò di posizioni elitarie che non ottennero alcun seguito.

La suffragetta Emmeline Pankhurst viene arrestata davanti a Buckingham Palace durante

una manifestazione a sostegno del suffragio femminile in Inghilterra nel 1914.

Fonte: Wikimedia Commons

Le lotte per il suffragio universale

Le questioni dell’inferiorità economica, politica e giuridica delle donne rimasero, con poche eccezioni, estranee al pensiero liberale. Nel luglio del 1848, a Seneca Falls, presso New York, si tenne un’assemblea di circa trecento donne durante la quale l’attivista Elizabeth Cady Stanton formulò una primitiva dichiarazione dei diritti delle donne che affermava la piena uguaglianza sociale e giuridica tra uomini e donne[2].

Nel pensiero liberale ottocentesco si distinsero due importanti saggi scritti rispettivamente da Harriet Taylor e John Stuart Mill sull’emancipazione femminile, in cui si giunse alla conclusione che la piena affermazione della donna passasse necessariamente per il riconoscimento degli stessi diritti degli uomini. Nella quasi totalità dei Paesi europei, infatti, le donne erano escluse dall’elettorato attivo e passivo, dalla possibilità di accedere agli studi universitari, escluse dalle professioni, nonché dalla possibilità di disporre autonomamente dei propri beni.

Nel 1897, in Inghilterra (uno dei Paesi maggiormente interessati dalla rivoluzione industriale), Millicent Garrett Fawcett fondò la National Union of Women’s Suffrage, volta all’ottenimento del diritto di voto femminile. Al fallimento di questa esperienza seguì, nel 1903, la creazione della Women’s Social and Political Union da parte di Emmeline Pankhurst, che riuscì a imporsi agli occhi dell’opinione pubblica utilizzando mezzi più energici, come dimostrazioni di piazza, marce sul parlamento, scioperi della fame. La finalità del movimento consisteva nel riconoscimento del suffragio universale – di qui il nome di “suffragette” dato alle militanti.

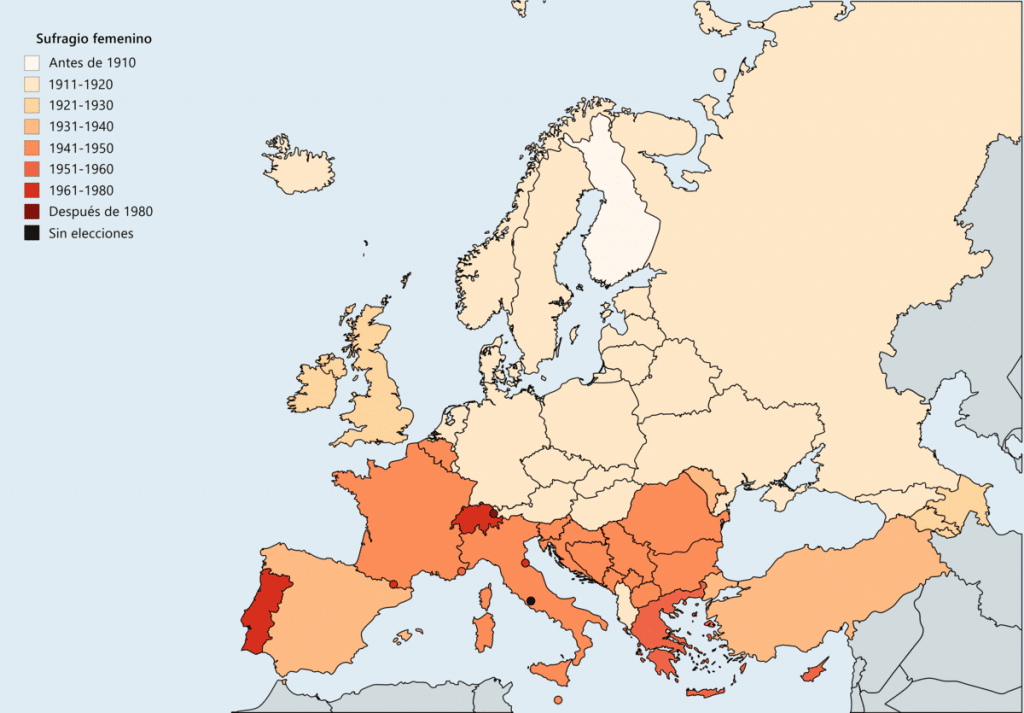

Nel 1918 il Parlamento britannico votò il Representation of the People Act, che riconobbe il diritto di voto alle donne benestanti con più di trent’anni. Dieci anni dopo, nel 1928, le donne inglesi ottennero il diritto di voto universale. Nei successivi decenni, anche altri Paesi seguirono l’esempio inglese, portando al riconoscimento del diritto di voto femminile in Russia (1918), Stati Uniti d’America (1919), Spagna e Portogallo (1931), Francia (1944) e Italia (1945).

La condizione femminile in Italia tra i due conflitti mondiali

Alla fine dell’Ottocento, la condizione lavorativa delle donne era profondamente mutata. Anche in Italia gli effetti dell’industrializzazione contribuirono al fenomeno migratorio dal Meridione verso il Nord, dove si concentravano le grandi industrie manifatturiere bisognose di manodopera. Le donne appartenenti ai ceti più bassi della società iniziarono a migrare, insieme alle loro famiglie, al Nord della Penisola, in cerca di migliori condizioni lavorative. Anche se le donne avevano preso parte, sebbene in minima misura, all’epopea risorgimentale, si assisté all’emarginazione della figura femminile nello Stato liberale.

Il codice civile del 1865 individuava nel marito la figura dominante e prevedeva l’obbligo di coabitazione e l’indissolubilità del matrimonio. Alla donna, inoltre, era precluso il diritto di elettorato passivo e attivo, allo stesso modo degli analfabeti, degli interdetti e dei reclusi. A ciò va aggiunto che la donna non poteva disporre di propri beni materiali, ma era sottoposta all’autorizzazione maritale, in vigore fino al 1919[3].

Dopo la Grande guerra, vi furono timide aperture verso l’emancipazione della donna nella vita pubblica che portarono all’emanazione della legge n. 1176 del 17 luglio 1919, la quale, oltre ad abolire l’autorizzazione maritale, sancì il diritto delle donne all’esercizio delle professioni, fatta eccezione per gli impieghi pubblici giurisdizionali, politici o militari. Il successivo decreto attuativo riportò una vasta serie di limitazioni che in sostanza trasformò la legge n. 1176 in lettera morta.

Le principali battaglie in favore del voto femminile furono condotte dai partiti socialisti, sebbene il movimento operaio non si mostrasse molto sensibile alle istanze femministe. Nel 1911, su iniziativa di Anna Kuliscioff (una delle fondatrici del Partito Socialista Italiano) e della sindacalista Maria Goia, nacque il “Comitato socialista per il suffragio femminile”; l’anno successivo, tuttavia, la riforma Giolitti, pur estendendo il diritto di voto, escluse le donne dal diritto di elettorato sia attivo che passivo.

I due conflitti mondiali contribuirono a rendere centrale la figura femminile, sempre più impegnata nelle fabbriche per rimpiazzare gli uomini al fronte e sostenere lo sforzo bellico. Nonostante la crescente occupazione femminile, nella prima decade del Novecento non si registrarono profondi cambiamenti nella situazione giuridica e sociale della donna, in gran parte relegata a svolgere mansioni domestiche e a prendersi cura della prole. La cultura e la tradizione proponevano un modello di famiglia basato sull’autorità del padre, alla cui figura erano subordinati sia la moglie che i figli, riprendendo, seppur con le dovute distinzioni, il modello del pater familias di tradizione romanistica.

A designare la figura femminile come “regina del focolare domestico” contribuì la retorica del regime fascista, che vedeva nella donna una figura finalizzata alla procreazione e alla cura della casa. Il fascismo enfatizzò la visione gerarchica della famiglia, considerata cellula fondamentale dello Stato fascista, fondata sulle figure dell’uomo lavoratore e della donna destinata ai lavori domestici. La scuola fu lo specchio degli ideali fascisti in materia sociale, relegando le donne a un’educazione che ne scongiurasse l’accesso alle università. L’emanazione del nuovo codice civile, avvenuta nel 1942, rispecchiava l’idea di famiglia fatta propria dal regime fascista: venne introdotta una serie di limitazioni per le donne, in particolare nell’ambito del matrimonio, sancendo la potestà maritale del marito (art. 144 c.c.) e il ruolo subordinato della donna.

Dall’avvento della Costituzione ai primi anni Settanta

Il crollo del regime fascista e la sconfitta dei totalitarismi di destra all’indomani della Seconda guerra mondiale ebbero profonda influenza non solo sul sistema politico, ma in particolare anche sulla società e sul ruolo della donna all’interno di essa. L’esigenza, insita nei regimi dittatoriali, di rendere la famiglia patriarcale un modello funzionale alla creazione di una nuova società fu messa in crisi.

Il 31 gennaio del 1945, il Consiglio dei ministri presieduto da Ivanoe Bonomi emanò un decreto che riconosceva il diritto di voto alle donne. Il 10 marzo 1946 si tennero le prime elezioni amministrative in cui fu riconosciuto il suffragio femminile universale. Il 2 giugno 1946, i cittadini italiani, sia uomini che donne, furono chiamati a votare per scegliere tra repubblica e monarchia ed eleggere la Costituente, un’assemblea con il compito di redigere la nuova Carta Costituzionale. All’Assemblea Costituente furono elette ben 21 donne e quattro di queste entrarono a far parte della Commissione dei 75 incaricata di redigere la Costituzione.

La stesura della Costituzione fu un’impegnativa opera di compromesso volta a operare una sintesi tra istanze cattoliche e laiche, in particolare riguardo al ruolo della donna nella società e al concetto di famiglia. Oltre al principio di uguaglianza sia formale che sostanziale, scolpito nell’articolo 3 della Costituzione[4] e considerato un passo fondamentale per l’emancipazione femminile, particolare attenzione fu riconosciuta alla famiglia, intesa quale società naturale fondata sul matrimonio, caratterizzata dalla piena uguaglianza morale e giuridica tra coniugi (art. 29 Cost.).

Le donne presenti nell’Assemblea Costituente svolsero un importante quanto delicato ruolo nella stesura delle parti dedicate alla famiglia, volte al totale superamento del modello fascista. Tuttavia, nonostante l’entrata in vigore della Costituzione e dei princìpi in essa contenuti, il panorama sociale rimase pressoché invariato, stante anche la vigenza del codice civile del 1942 emanato in epoca fascista ed espressione dei valori patriarcali fatti propri dal regime. A partire dagli anni Cinquanta, in particolare, i giuristi svolsero un delicato compito di “defascistizzazione” delle norme codicistiche in contrasto con la Costituzione. I radicali mutamenti avvenuti nella società del boom economico furono rapidi e non sempre il legislatore riuscì a tenere il passo.

Ulteriori passi in avanti volti a migliorare la condizione femminile furono rappresentati dalla legge Merlin (legge n. 75 del 20 febbraio 1958), che aboliva la prostituzione, e dalla legge che regolava il lavoro domestico (legge n. 339 del 2 aprile 1958). Tuttavia, nonostante le riforme legislative e il lavoro dei giuristi, la condizione femminile nei primi anni Sessanta non mutò radicalmente. L’accesso alla maggior parte dei posti pubblici risultava ancora preclusa alle donne e, come spesso accadde nella storia italiana, fu il sistema giudiziario a supplire alle lentezze del legislatore.

In tale contesto si colloca la vicenda di Rosa Oliva, che si era vista rifiutare l’accesso alla carriera prefettizia in quanto donna. La giovane, difesa dal costituzionalista Costantino Mortati, presentò ricorso contro il Ministero dell’Interno; la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 33 del maggio 1960, dichiarò l’illegittimità della norma che impediva alle donne l’accesso alle principali carriere e uffici pubblici. Si trattò di una sentenza storica nel lungo percorso sul fronte della parità dei sessi. Sulla falsariga degli interventi giurisprudenziali, il legislatore corse ai ripari emanando la legge n. 66 del 3 febbraio 1966, in cui fu riconosciuto per la prima volta l’ingresso delle donne nella magistratura ordinaria.

Ulteriore vicenda emblematica del mutato clima culturale della società italiana fu quella di Giulia Occhini, compagna del popolare ciclista Fausto Coppi, arrestata per adulterio nel 1954. Il codice penale vigente all’epoca era stato emanato negli anni Trenta ed era quindi anch’esso, al pari di quello civile, espressione di valori propri della morale fascista e non più in linea con lo spirito dei tempi. Anche in questo caso, dinanzi ai ritardi del legislatore, intervenne la Corte Costituzionale dichiarando l’illegittimità dell’articolo 559 del codice penale, considerato discriminatorio rispetto al principio di uguaglianza morale e giuridica dei coniugi affermato nell’articolo 29 della Costituzione.

Un ulteriore caso che condizionò l’opinione pubblica italiana fu quello di Franca Viola, una giovane ragazza siciliana che all’età di 17 anni fu rapita e violentata dal fidanzato[5]. Era costume dell’epoca che, in tali casi, la donna sposasse il proprio rapitore, al fine di salvare il proprio onore e quello della famiglia. La legge stessa, all’articolo 544 del codice penale, prevedeva l’istituto del matrimonio riparatore, secondo cui il reato si estingueva se la persona offesa avesse sposato l’autore del reato. Il rifiuto della ragazza di sposarsi con il proprio aguzzino sollevò molte polemiche in Italia, ponendo nuovamente l’attenzione sul tema dell’emancipazione femminile.

Le riforme degli anni Settanta

I frequenti casi di cronaca avvenuti negli anni Sessanta, uniti alla costante diffusione dei mezzi di comunicazione di massa, resero non più rinviabile l’intervento del legislatore. La grande ondata di contestazioni che scosse i Paesi industrializzati dal Sessantotto in poi si accompagnò a un rilancio, in forme nuove e più radicali, della questione femminile[6]. Si trattò di un fenomeno di protesta all’inizio minoritario, largamente sottovalutato dalle forze politiche, ma capace di trasformare radicalmente la società italiana.

Rispetto alle lotte di inizio Novecento, finalizzate all’ottenimento del diritto di voto e di pari condizioni salariali, le proteste degli anni Settanta ebbero a oggetto il superamento del tradizionale modello familiare ereditato dalle generazioni precedenti, che relegava la donna a un ruolo di secondo piano nella società, subalterno rispetto a quello degli uomini. I movimenti femministi degli anni Settanta, a volte profondamente divisi, miravano a dar vita a una battaglia culturale che travolgesse i vecchi e nuovi stereotipi. Sulla spinta dei grandi movimenti di massa, il legislatore introdusse riforme epocali, tra cui la legge sul divorzio e quella sull’interruzione di gravidanza[7].

La riforma più importante, però, fu quella riguardante il diritto di famiglia varata con la legge n. 151 del 1975. Le modifiche al diritto di famiglia erano avvertite come necessarie negli anni Settanta in quanto l’impianto codicistico rispecchiava un concetto di famiglia e di rapporti tra coniugi che appariva anacronistico e in larga misura superato. Il legislatore, rifacendosi all’articolo 29 della Costituzione, apportò modifiche sostanziali alla normativa in materia, mutando radicalmente il concetto di famiglia.

Tra i punti più importanti della riforma vi fu il riconoscimento della piena parità giuridica e morale dei coniugi (art. 143 c.c.) e dell’eguaglianza giuridica tra figli legittimi e illegittimi, riconoscendo a questi ultimi i diritti di successione. Fu istituita la comunione legale dei beni tra i coniugi come regime patrimoniale della famiglia in mancanza di diversa disposizione. Venne abolita la patria potestà e sostituita con la potestà genitoriale condivisa tra entrambi i coniugi. Scomparve l’istituto della dote e del patrimonio familiare. Il concetto di famiglia che uscì dalla riforma del 1975 rappresentò un elemento di forte rottura con il passato.

Il legislatore disegnò un modello di famiglia caratterizzato dall’inesistenza di un capofamiglia e totalmente paritario sia sul piano dei diritti che dei doveri, come emerge dai tre articoli di cui si dà lettura durante la celebrazione del matrimonio (artt. 144-146-147 c.c.). La nuova famiglia emersa dalla riforma del 1975, unita alla crescente occupazione femminile, spinse il legislatore a emanare un’ulteriore legge, la n. 903 del 1977, volta ad affermare la parità salariale tra uomini e donne.

Gli anni Settanta hanno rappresentato un momento di svolta per l’affermazione dei diritti sociali, ma il passaggio da una parità formale a una reale ha richiesto un cammino lungo e impegnativo che ad oggi non è ancora pienamente concluso.

Il lungo cammino verso la piena parità dei sessi

Oltre alle rilevanti riforme introdotte negli anni Settanta, numerose sono state le leggi e le novità che hanno interessato il diritto di famiglia negli ultimi decenni e che hanno contribuito alla sua completa revisione. Una rilevante riforma ha riguardato anche i reati sessuali, che da reati contro la morale sono stati trasformati in reati contro la persona al fine di tutelare maggiormente le persone vittime di violenza sessuale. Vanno inoltre considerate la legge sulla procreazione medicalmente assistita (legge n. 40/2004) e la legge sull’affido condiviso che modifica l’assetto dei rapporti tra genitori e figli rafforzando la parità tra i sessi.

Nonostante i numerosi e significativi interventi normativi, ancora molti sono i limiti sociali, culturali ed economici che si frappongono alla piena emancipazione della donna. Le profonde evoluzioni sociali e legislative che hanno riguardato la famiglia non sono riuscite a superare un certo retaggio culturale patriarcale insito nella nostra società. La crisi demografica ha radici non solo nelle difficoltà economiche e lavorative delle giovani coppie, ma anche nella difficoltà per la donna di coniugare maternità e lavoro, situazione aggravata dall’assenza di uno Stato sociale efficiente che preveda asili nidi o incentivi alla maternità. Pertanto, sempre più donne sono costrette a scegliere tra carriera e cura della famiglia, soprattutto nelle situazioni in cui non vi sia la presenza dei nonni, i quali, molto sovente, svolgono la funzione di vero e proprio ammortizzatore sociale.

Occorrerebbe ripensare totalmente le politiche familiari per far sì che una donna non sia più costretta a frenare le proprie ambizioni o i propri sogni per far fronte alle faccende domestiche. Imprescindibile è anche un mutamento culturale volto a superare vecchi stereotipi del passato in vista di una divisione dei ruoli che chiami gli uomini ad assumersi le proprie responsabilità familiari e lavorative. Uno degli aspetti di cui si discute in Italia da decenni è la disparità salariale tra uomini e donne. Secondo i dati resi noti dall’Istat, le donne guadagnano in media il 15% in meno rispetto ai loro colleghi uomini; si tratta di un divario presente, sebbene con numeri diversi, in tutti i Paesi membri dell’Unione Europea. Il divario retributivo tra donne e uomini fornisce un quadro generale delle diseguaglianze di genere in termini di paga oraria su cui incidono svariati fattori culturali, legali e sociali.

A tale scenario ha contribuito negativamente anche la pandemia di COVID-19 che ha colpito l’Italia nel 2020. Secondo gli ultimi dati resi noti dall’Istat, nonostante il blocco dei licenziamenti disposto dal precedente governo Conte, nel mese di dicembre si sono registrati 101.000 posti di lavoro in meno, di cui 99.000 occupati da donne[8]. Anche un evento imprevedibile come la pandemia, dunque, influisce con conseguenze differenti tra uomini e donne, colpendo in particolare queste ultime, più esposte e deboli economicamente rispetto ai colleghi uomini.

Un ulteriore e preoccupante fenomeno da cui emerge la presenza di un forte degrado culturale in Italia è rappresentato dai frequenti femminicidi, i quali avvengono, nella maggior parte dei casi, tra le mura domestiche. Il tema dei maltrattamenti in famiglia è allarmante e il legislatore ha cercato in questi anni di porvi rimedio attraverso la previsione di nuove fattispecie incriminatrici, tra cui il reato di stalking, l’allontanamento urgente dalla casa familiare e il cosiddetto “codice rosso”, che permette alle forze di polizia di allertare con tempestività l’autorità giudiziaria, in un’ottica preventiva delle violenze di genere.

Nonostante le numerose leggi introdotte, il numero delle violenze e delle vittime resta, purtroppo, molto alto. Ciò è sintomatico di un profondo malessere della nostra società e della nostra cultura, che trova in parte le proprie radici nel mancato riconoscimento della piena emancipazione femminile, il cui cammino resta ancora molto lungo.

Luca Battaglia per Policlic.it

Riferimenti bibliografici

[1] G. Sabbatucci e V. Vidotto, Il mondo contemporaneo, Editore Laterza, Bari 2019, p. 126.

[2] M. Schneir, The Vintage Book of Historical Feminism, Vintage Book, 1996, pp. 77-78.

[3] E. Guida, La capacità giuridica della donna dopo la legge 17 luglio 1919 n. 1176, in “Rivista Internazionale di Scienze Sociali e Discipline Ausiliarie”, LXXXV (1920), 332.

[4] L’art. 3 della Costituzione italiana recita: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”.

[5] Maria Pia Di Bella, Dire o tacere in Sicilia. Viaggio alle radici dell’omertà, Armando Editore, Roma 2011, pp. 167-186.

[6] G. Sabbatucci e V. Vidotto, op. cit., p. 514.

[7] Sull’argomento si veda E. Del Ferraro, La “nuova Porta Pia”. I referendum sul divorzio e sull’aborto, in Policlic n. 4, ottobre 2020.

[8] Sull’argomento si veda A. Lugli, La segregazione di genere nel mondo del lavoro italiano. Un’analisi dei livelli occupazionali femminili alla luce della pandemia, Policlic n. 9, marzo 2021.