Pregiudizio generalizzato

Al giorno d’oggi, il concetto di “genere” è alquanto divisivo: da un lato, i settori più conservatori della società gridano allo scandalo, accusando gli oppositori di voler negare le differenze biologiche fra maschio e femmina; dall’altro, gli ambienti più progressisti ritengono che quello di “genere” sia un concetto ben più complesso della semplice dicotomia maschile-femminile, e che sia necessario arricchire la nostra visione del mondo con schemi d’analisi aggiornati, adatti ad avventurarsi in questo mondo sempre più intricato e confuso. In alcuni ambienti, e in alcuni Paesi, la critica mossa al concetto di “genere” ha sconfinato dal campo sociale a quello linguistico. Esempi di queste tendenze sono: gli asterischi nell’italiano scritto, il langage épicène o écriture inclusive[1] in francese, il linguaggio gender neutral promosso recentemente dal Congresso degli Stati Uniti.

Tali atti di ingegneria linguistica, che cercano di rimediare a quelle che sono percepite come storture ingiuste, nonché riflessi della società patriarcale sul modo di esprimersi degli individui, non sono privi di fondamento: non si può considerare il sistema-lingua sessista, poiché, in qualità di sistema di comunicazione, la lingua non esprime opinioni; tuttavia non si può negare che essa sia indissolubilmente legata alla capacità (e alla necessità) umana di comprendere il mondo, inscrivendolo in categorie e concetti ben distinguibili. L’atto stesso di attribuire un nome a qualcosa equivale a mettere quel qualcosa in un comparto stagno, ad ascriverlo in un gruppo di entità percepite ad esso affini, separandolo dal resto delle entità possibili: ad esempio, il termine “albero” implica che non ci si stia riferendo a un cespuglio, nonostante entrambi siano vegetali dotati di foglie e di un fusto legnoso. Pare possibile, dunque, che elementi del modo di concepire la realtà di un individuo o di una società possano farsi largo nel modo in cui essi si esprimono o, addirittura, che il linguaggio stesso possa influenzare la nostra percezione delle cose: in italiano è singolare che, quando utilizziamo il plurale, la desinenza di default se ci riferiamo ad un insieme di entità di genere misto sia il maschile e non il femminile. Lo stesso vale per molte altre lingue: si tratta del cosiddetto “maschile generico”, o “indefinito” I casi di “femminile generalizzato”, invece, sono estremamente rari e attestati in poche lingue, tra cui il seneca, lingua appartenente alla famiglia irochese[2]. Negare che si tratti di un retaggio di stampo patriarcale, il quale pone l’uomo in primo piano rispetto alla donna, sarebbe un atto di disonestà intellettuale. È d’obbligo ribadire, però, che la lingua di per sé non è sessista. In questo articolo, ci si prefigge l’obiettivo di analizzare la categoria di genere dal punto di vista grammaticale e di indagare il suo rapporto con la categoria sociale corrispondente.

Uno, nessuno, cento generi

Il genere grammaticale non è il genere in senso lato, ovvero quello sociale; si tratta di categorie spesso correlate, ma tale correlazione non implica la causalità. Occorre, dunque, definire che cosa sia il “genere” dal punto di vista linguistico. Si può affermare che esso sia una qualità che le lingue attribuiscono solitamente agli elementi nominali (ma può estendersi anche ad altre categorie), e che permette di classificare i suddetti elementi in gruppi affini. In realtà, altri preferirebbero – e non a torto – definire il genere in termini più stretti, identificandolo non come la classificazione nominale in sé, ma come uno dei tipi di classificazione nominale esistenti, ovvero quello basato su distinzioni di sesso biologico. Effettivamente, come si vedrà, non sono poche le lingue che classificano i propri elementi nominali secondo criteri diversi da quelli utilizzati nelle varie lingue occidentali. Per gli scopi di questo articolo e per semplificare, ci si atterrà alla definizione più larga, utilizzando i concetti di genere e di classificazione nominale in maniera intercambiabile.

A tal proposito, complice la nostra visione eurocentrica, tendiamo a concepire il genere come la dicotomia maschile-femminile e, certamente, essa rappresenta la normalità in molte lingue del pianeta. Però, non bisogna ignorare che molte lingue non possiedono una categoria grammaticalmente codificata di genere: l’inglese è una di queste. Inoltre, alcune lingue prevedono, oltre al maschile e al femminile, anche il genere neutro: è questo il caso del tedesco e del latino. Bisogna puntualizzare che queste categorie di genere sono sostanzialmente arbitrarie: ad esempio, nell’italiano, non sussiste alcun motivo per definire il mare come un elemento maschile al di fuori della convenzione linguistica, poiché, se così fosse, sarebbe necessario notificarlo al francese, che il mare lo concepisce come femminile. Allo stesso modo, “sedia” è femminile perché l’italiano prevede ciò, e non perché una sedia abbia effettivamente un genere in sé. Le lingue a tre generi (maschile/femminile/neutro) non se la cavano meglio: se in tedesco il legname (Holz) è un’entità neutra, la sedia (Stuhl) è inspiegabilmente maschile; allo stesso modo, Sole (Sonne) è femminile, mentre Luna (Mond) è maschile.

Al di là di questo, la nostra visione sulla questione del genere grammaticale rimane limitata: supponiamo che esso sia una semplice proiezione del sesso biologico, senza contare che quest’ultimo è solo una parte dell’equazione. Un altro tassello del puzzle, ad esempio, è una categoria linguistica sconosciuta al palato occidentale, sebbene molto importante: l’animatezza. È animato ciò che è vivo; è inanimato ciò che non lo è. E fin qui tutto fila liscio. In realtà, l’animatezza non ha un valore così nettamente definito, ma si muove su una scala che ogni lingua concepisce secondo criteri propri. In genere, ciò che conta è che i sostantivi considerati “animati” siano quelli ai quali si assegna un genere secondo criteri biologici (ragion per cui i nomi di persona, e talvolta quelli di animali, si ritrovano generi congrui), mentre gli altri vengono assegnati ad un genere in base a caratteristiche non semantiche, puramente formali e/o arbitrarie[3]. In italiano, ad esempio, “uomo” è maschile mentre “donna” è femminile. Lo stesso accade in tedesco: Mann (uomo), è maschile, mentre Frau, (donna) è femminile. Invece, gli oggetti inanimati – e molto spesso gli animali – hanno un’assegnazione arbitraria del genere, a volte casuale, altre culturale e altre ancora determinata da criteri di pura somiglianza formale tra parole: così, in italiano, i sostantivi con suffisso –ità (semplicità, ilarità, felicità) sono sempre femminili; lo stesso avviene, in tedesco, per i sostantivi in –ung (Ahnung, “idea”; Bedeutung, “significato”; Empfehlung, “raccomandazione”). Si tratta di un principio generale, non privo però di eccezioni. Alcune lingue, come quelle della famiglia Algonchina (un gruppo di lingue amerindie), fanno totalmente a meno della distinzione di genere basata sulla dicotomia maschile-femminile, basando il genere interamente sulla distinzione animato-inanimato[4]. Si tratta, certamente, di uno sviluppo notevole. Consideriamo ancora un esempio: lo Swahili (famiglia delle lingue Bantu). Lo Swahili, una lingua franca dell’Africa Orientale, è una parlata affascinante ed è dotata di una storia peculiare. La sua particolarità è quella di non limitarsi a due o tre generi, ma di contarne ben quindici[5], seppur nel senso ampio di “classificazione nominale”.

Generi solitamente sessisti[6]

In ogni caso, appare chiaro che ridurre il concetto di genere linguistico a quello sociologico corrispondente non è possibile. Il genere è primariamente un sistema di classificazione nominale e l’elemento sociologico, parimenti importante, entra in gioco solo in secondo luogo. Come già segnalato, la segmentazione linguistica può influenzare sensibilmente il nostro modo di vedere le cose e viceversa: la lingua si origina nel pensiero e nell’interazione sociale e, pertanto, ne fa parte. Possiamo constatare come la nostra visione intrinseca delle cose si insinui nel modo in cui parliamo attraverso piccoli particolari: ad esempio, l’ordine sintattico dei termini utilizzati da un individuo nel parlato può riflettere la sua visione gerarchica della realtà. Quale ordine sintattico suonerà più naturale al parlante medio, per esempio, tra “un uomo e una donna” e “una donna e un uomo”? Sicuramente, per molti, la prima opzione. È più che lecito, quindi, ipotizzare che non si tratti di una mera coincidenza.

Passiamo al genere: qual è la relazione tra il genere grammaticale e la nostra percezione della realtà? A tal proposito, non possiamo non tornare sulla questione, già accennata nel primo paragrafo, del cosiddetto “maschile indefinito”, ossia quel maschile che viene utilizzato impropriamente anche per una entità di genere indefinito e per un insieme pluri-genere di entità. Esso, in varie lingue – italiano compreso – non è “neutro”, nel senso che, quando è utilizzato, non viene associato a un “terzo stato” diverso dal maschile prototipico, ma rimane fortemente connotato in senso maschile. Se il maschile fosse una categoria grammaticale generica alla radice, per cui priva di bias o preconcetti cognitivi, la sua attivazione dovrebbe generare effetti puramente grammaticali e non semantici e cognitivi. Ciò, tuttavia, non si verifica. In alcuni studi condotti su parlanti madrelingua tedeschi[7], si è scoperto che, sostituendo forme maschili con forme “generiche” per riferirsi a gruppi di persone, gli interlocutori ricalcolano le proprie stime circa la presenza femminile in suddetti gruppi in maniera meno sbilanciata rispetto al genere maschile. Invece, in altri studi[8] si è determinato che, nella lettura di testi, la presenza di sostantivi stereotipicamente associati ad un preciso genere (per es. soldato, fiorista), seguiti da un anaforico che ne specifichi il genere in senso opposto alle aspettative convenzionali, provoca un rallentamento della lettura. Ciò corrobora la supposizione che il genere maschile rafforzi le aspettative di mascolinità anche nel caso in cui venga utilizzato in senso generico. Bisogna sottolineare che tale attivazione è un processo automatico, inconscio e istantaneo, che avviene nel corso della conversazione. In assenza dell’influenza esercitata dalla grammatica, sono le conoscenze pregresse dell’individuo a scolpirne le presupposizioni e, spesso, questi bias cognitivi cambiano anche a seconda della lingua in uso, per cui un individuo bilingue che cambi fra due diverse lingue con diversi sistemi di rappresentazione del genere si ritroverà inconsciamente anche a modificare le sue presupposizioni. Insomma, la sola presenza di una distinzione di genere in una lingua ci guida automaticamente verso presupposizioni precise: è chiaro, dunque, che la lingua possa avere un effetto sul pensiero. Ciò, tra l’altro, non si limita esclusivamente alle entità umane e/o animate – le uniche in cui il genere dovrebbe avere una qualche rilevanza – ma si estende anche alle entità prive di genere o di genere indefinito, le quali, in caso di personificazione, vedono attribuirsi caratteristiche stereotipicamente associate al genere sociologico corrispondente al genere grammaticale[9].

Analisi sui generi(s)

Oltre la psicologia cognitiva, potrebbe rivelarsi interessante osservare il rapporto tra genere linguistico e genere sociale, analizzando le lingue – vive e pulsanti – che ci circondano. Data la mole imponente di lingue (nell’ordine delle migliaia) presenti sul pianeta, non sarà chiaramente possibile eseguire un’analisi estesa; ne saranno scelte tre: l’italiano, il cinese mandarino e l’igbo. Queste ultime due, essendo lingue extraeuropee, sono molto distanti, sia grammaticalmente che culturalmente, dal mondo europeo, ragion per cui quanto segue dovrebbe rivelarsi una lettura interessante e informativa.

Italiano[10]

L’italiano è una lingua dotata di genere grammaticale basato sulla ripartizione binaria maschile/femminile di tutti i sostantivi e, per questo, più vulnerabile a bias cognitivi. I sostantivi umani ricevono solitamente il proprio genere su base semantica, mentre quelli inanimati si basano su criteri puramente arbitrari. I sostantivi con cui ci si riferisce agli animali, invece, seguono regole più incerte: taluni funzionano come quelli umani (la lupa e il lupo, il bue e la mucca, il maiale e la scrofa); altri, invece, seguono criteri arbitrari (esiste il castoro ma nessuna castora, esiste l’allodola ma nessun allodolo). Vi sono vari segni di squilibrio tra genere maschile e genere femminile nella grammatica italiana: oltre al già citato caso del “maschile generico” che tanto generico non è, abbiamo altri esempi, tra cui il famigerato articolo che precede i cognomi femminili (la Thatcher, la Bonino, la Meloni) ma non quelli maschili (Eco, D’Annunzio, Reagan), il quale scaturisce forse dalla concezione implicita del femminile come “caso insolito” da rimarcare. Ricordiamo poi l’uso di costruire morfologicamente i nomi femminili a partire dal maschile (professore → professoressa, presidente → presidentessa, duca → duchessa), e l’uso di termini maschili per descrivere realtà generali (“uomo” può essere utilizzato per descrivere genericamente l’essere umano, ma “donna” no; “fratellanza” descrive uno dei principi fondanti della Rivoluzione Francese, ma “sorellanza” no). A ciò si sommano, da un lato più squisitamente sociologico, i pregiudizi culturali tipici della cultura italiana tradizionale e ben incardinati nella lingua, come i contenuti di proverbi e modi di dire (“moglie e buoi dei paesi tuoi”, “non puoi avere la botte piena e la moglie ubriaca”, “donna al volante, pericolo costante”), senza contare quelli dialettali e delle varie lingue regionali, che si rivelano spesso alquanto coloriti. In generale, sembra emergere che la donna, nella cultura italiana tradizionale, non sia considerata quale essere “agentivo” dotato di una sua capacità d’azione, ma quasi alla stregua di un oggetto inanimato, incapace di agire senza commettere pasticci. Del resto, l’idea arcaica e tradizionale di donna si basa sul controllo: la donna è gerarchicamente subordinata all’uomo e, pertanto, è tenuta ad obbedirgli.

Cinese mandarino[11]

Il cinese mandarino, lingua ufficiale della Repubblica Popolare Cinese e della Repubblica di Cina/Taiwan, è una lingua che, secondo gli standard europei, appare davvero aliena per struttura, vocabolario e scrittura[12]. È una lingua di proporzioni spettacolari, poiché conta il maggior numero di parlanti madrelingua sul pianeta. Il cinese condivide con l’inglese una peculiarità: non possiede genere grammaticale. L’assenza di genere grammaticale, che va di pari passo col carattere flessionalmente scarno della lingua cinese, non implica però l’assenza di un bias culturale[13]. Il cinese mandarino, o pŭtōnghuà (nella definizione ufficiale della RPC), si basa sui dialetti settentrionali e, in particolare, basa il suo apparato fonologico sulla parlata di Pechino.

Esistono alcuni indizi, nascosti nell’ortografia del mandarino, che suggeriscono un originale carattere matriarcale della primordiale società cinese. Il linguaggio contemporaneo, tuttavia, mostra poca fedeltà alla sopracitata impostazione matrilineare: se analizziamo tutti i casi, nel vocabolario cinese contemporaneo, in cui il carattere per “femmina” viene incorporato in caratteri complessi, vedremo che il 20% delle volte le parole ottenute hanno un valore dispregiativo. Al contrario, il carattere corrispondente a “uomo” ha un trattamento più benigno. L’unica distinzione linguistica di genere effettivamente presente, a livello puramente ortografico, è quella nei pronomi di seconda e terza persona[14], più alcuni sostantivi lessicalmente carichi che possono essere associati a un altro sostantivo per specificarne il genere. Tuttavia, nella comunicazione parlata, rimane la forte tendenza, se il referente del pronome di terza persona non viene specificato, a dare per scontato che si tratti di un individuo di genere maschile e, in aggiunta a ciò, il sostantivo generico rén (“persona”) tanto generico non è, poiché rappresenta un’altra forma di “maschile generico”. Al di là di questo, la sintassi del cinese offre indizi interessanti sugli atteggiamenti culturalmente codificati presenti nel sistema-lingua. In particolare, frasi come

- 男 女 平等

Trasl. nán nǚ píng.dĕng

Lett. “uomo donna uguali”

- “L’uomo e la donna sono uguali.”

suonano perfettamente normali, ma invertire l’ordine dei sostantivi nán e nǚ suona curiosamente strano e “sgrammaticato”. Vi sono esempi ancora più interessanti:

- 我 家 有 爸爸 妈妈 姐姐 妹妹 第第 和 我

Trasl. wŏ jiā yŏu bàba māma jiĕjie mèimei dìdi hé wŏ

Lett. “mia famiglia avere padre madre sorella maggiore sorella minore fratello minore e me”

- “Nella mia famiglia ci sono mio padre, mia madre, mia sorella maggiore, mia sorella minore, mio fratello minore e me.”

In questa frase, l’ordine con cui vengono elencati i membri della famiglia riprende fedelmente la scala di gerarchie sociali tipica del Confucianesimo (filosofia che permea tutta la cultura cinese); esse, a loro volta, sono ordinate secondo principi di importanza gerarchica: rango sociale > (fratelli dello stesso sesso) > età > genere.

Statua di Confucio, o Kong Fuzi, il pensatore i cui insegnamenti formano la base della omonima filosofia. Fonte: Wikimedia Commons

Il Confucianesimo è essenzialmente una filosofia della vita domestica, basata sull’assoluta dominanza del genere maschile, dell’anzianità e di una gerarchia sociale ben codificata. Essa ha sempre rappresentato una forza dominante nella società cinese, almeno fino alla salita al potere del Partito Comunista, l’unico ad averne messo in discussione la dottrina. Anche l’onomastica tradizionale cinese fornisce esempi di questa visione fortemente patriarcale: se le donne ricevono, in genere, nomi che devono sottolineare le loro caratteristiche di virtuosità e bellezza (真, zhēn, “castità”; 慎, shèn, “prudenza”), gli uomini sono invece battezzati secondo criteri di forza e grandezza (昌, chāng, prospero; 辉, hūi, “glorioso”). Infine, non è raro che il marito usi, per rivolgersi alla moglie, termini dispregiativi quali “cuociriso”, e che la moglie si descriva come “schiava domestica”. Tuttavia, allontanandosi dalla lingua per guardare alla società cinese, si vedrà che essa è andata incontro, nei decenni passati, a cambiamenti profondi: nella RPC, la ACWF (All-China Women’s Federation), un’enorme ONG affiliata al Partito Comunista, ha contribuito al raggiungimento di molte conquiste, ma la fedeltà al PCC l’ha talvolta portata a sostenere iniziative non necessariamente benefiche per il genere femminile in Cina. Com’è naturale, il focus principale dell’organizzazione è stato orientato su questioni più pressanti di quella linguistica, come le opportunità nel mondo del lavoro e nella vita pubblica, e i diritti all’educazione e alla proprietà della terra. La politica di genere negli altri territori sinofoni (Singapore, Hong Kong, Taiwan) è più o meno la stessa della RPC. Più precisamente, lo status sociale delle donne iniziò a migliorare a partire dalle riforme degli anni ’50 [15]: venne sancita l’uguaglianza fra uomini e donne, venne garantito il diritto allo studio del genere femminile, fu proibita la pratica della fasciatura dei piedi[16], e fu conferito il diritto al divorzio e alla scelta del partner. I vecchi termini gerarchici per la denominazione, così come i vari proverbi sessisti, vennero scoraggiati in favore di una nuova terminologia di carattere socialista (come 同志, tóngzhì, l’equivalente di “compagno”), con successo alterno. Com’era prevedibile, gli altri paesi sinofoni non si sono per nulla interessati alle riforme linguistiche della RPC. In definitiva, il PCC ha spinto a molti miglioramenti nella condizione della donna, ma le riforme linguistiche e, in generale, un atteggiamento femminista, non sono al centro della sua attenzione. Questo avviene poiché, secondo l’ideologia di marxismo ortodosso che caratterizza lo stato cinese, la liberazione della donna avverrà automaticamente con l’avvento della società comunista. Si tratta, però, di un’idea un po’antiquata, e il bias di genere non è scomparso dalla società cinese, come infatti dimostra la decisione recente di investire in un’educazione che renda gli uomini “più mascolini”, da parte del governo della RPC, secondo il quale i giovani cinesi non hanno modelli abbastanza virili. Appare contraddittorio, in una società che proclami di voler raggiungere l’equiparazione tra i sessi, che si tenti di rinforzare dei ruoli di genere arbitrari, legati ad una visione antiquata della mascolinità e della femminilità. Sebbene la condizione femminile sia senza dubbio migliorata nella RPC, il problema di fondo di una visione rigida e implicitamente gerarchica, nelle questioni di genere, permane.

Igbo[17]

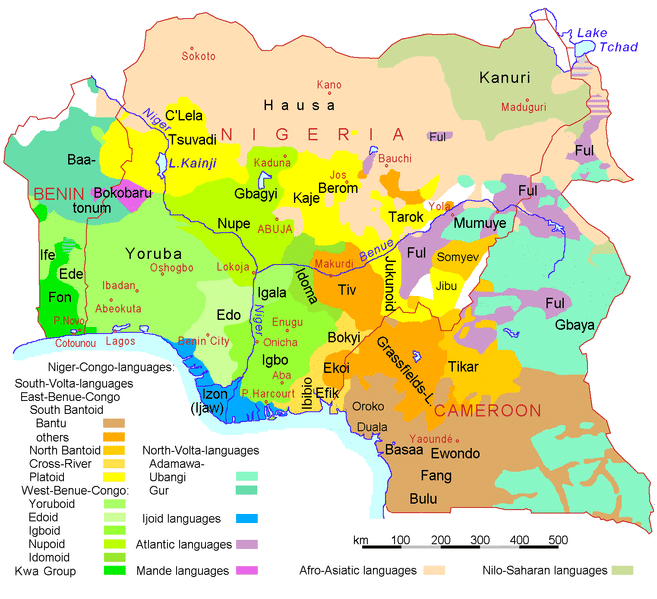

Mappa linguistica della Nigeria. Si può notare l’igbo, nella parte meridionale del paese, poco lontano dalla costa. Fonte: Wikimedia Commons

L’igbo è un membro del gruppo delle lingue Benue-Congo, ed è una delle maggiori lingue indigene della Nigeria[18].

Si tratta di una lingua isolante[19] e ciò significa, tra le altre cose, che essa non ha un vero genere grammaticale, sebbene possieda sostantivi dotati di genere lessicale[20]: di, “marito”, e nwunye, “moglie”; eze, “re”, e anasi “moglie del re”; nna, “padre”, e nne, “madre”. Le discriminazioni di genere non sono assenti e, anzi, sono talvolta molto evidenti e ingombranti. L’indefinitezza di genere è lo standard, il che è visibile da varie espressioni utilizzate per riferirsi a figure professionali, come oka iwu, “avvocato” (letteralmente “esperto/a in legge”); onye uwe ojii, “poliziotto/a” (letteralmente “persona dall’abito nero”); oka akwukwuo, “professore” (letteralmente “esperto/a di libri”). Ci si aspetterebbe l’assenza del maschile “generico”, almeno in questa lingua, ma esso affiora sporadicamente, tramite l’espressione nnaa (“quest’uomo”), la quale svolge talvolta il ruolo di espressione generale. Tale locuzione, con molta probabilità, si è originata nei contesti di interazione tra generi, durante occasioni culturali non-segregate quali manifestazioni pubbliche o discoteche. L’utilizzo del maschile – a discapito del femminile – come generico, potrebbe essere legato al fatto che interazioni del genere nella cultura Igbo, specialmente quelle sessuali, sono controllate soprattutto dagli uomini. Per il resto, casi di discriminazione grammaticale nei confronti del genere femminile sono rari. Quando occorre specificare il genere di un nome, si ricorre alla creazione di parole composte, attaccando al termine di base dei sostantivi già carichi di significati pertinenti (mgbe/mgbo, “signorina, giovane donna”; nwoke, “uomo”; nwunye, “moglie”). Ciò significa che esiste una significativa simmetria di genere: i termini femminili non si ottengono per derivazione da quelli maschili, come avviene in molte lingue incluso l’italiano, ma vengono creati indipendentemente e in parallelo con la loro alternativa. L’indefinitezza di genere dell’igbo si riflette anche nel fatto che i pronomi di terza persona, contrariamente a quanto succede in altre lingue prive di genere (ad esempio l’inglese), sono gender neutral. Un altro squilibrio nella rappresentazione di uomini e donne, però, può essere individuato nella sintassi. Sebbene sia un fenomeno meno invasivo rispetto ad altre lingue, anche in questo caso è possibile osservare come l’uomo venga collocato, nella sintassi della frase, prima della donna. Si tratta di espressioni che si sono fissate con l’uso, principalmente perché la società Igbo accorda maggiore rilevanza, nelle occasioni di ritrovo pubblico, agli uomini.

È spostandosi sul vocabolario, però, che si possono trovare maggiori discriminazioni. Nel lessico familiare, infatti, manca un termine per indicare il nonno materno, ma lo stesso non si può dire per la nonna materna e per entrambi i nonni paterni; allo stesso modo, i termini nna di (“padre del marito”) e nne di (“madre del marito”) sono i termini utilizzati per indicare tutti i suoceri, siano essi i genitori della moglie o del marito. Per quanto riguarda gli onorifici, nonostante essi siano di fatto privi di genere, sono molto più numerosi per gli uomini, poiché vengono semanticamente ristretti all’ambito maschile. L’onomastica personale dell’igbo riflette anch’essa atteggiamenti sessisti e patriarcali: nomi tipici per i bambini maschi sono ad esempio i nomi delle divinità tradizionali (Ala, divinità della Terra; Anyanwu, divinità del Sole), concetti mistici (Onwu, “Morte”), oggetti naturali (Oku, “Fuoco”), animali (Agu, “Leopardo”), concetti di grandezza (Eze, “Re”) ed entità sociali significative (Oha, “Popolo”). I nomi per le bambine, invece, sono termini come Uru per “Utilità”, Aku per “Ricchezza”, Anuri per “Felicità”, Ola per “Ornamento”. È chiaro che, dunque, se i nomi maschili tendono verso il campo della potenza e della grandezza, quelli femminili tendono invece verso quello delle qualità positive e virtuose. Molti nomi privi di genere sono assegnati ai soli figli maschi, poiché la successione famigliare è patriarcale ed essi perpetueranno la linea paterna (Afa m efula, “Il mio nome non andrà perduto”; Iloba, “La mia casa si è moltiplicata”). Questo, in aggiunta a nomi specificamente maschili (Okeibuno, “Il figlio maschio sostiene la casa”), è un chiaro indizio della condizione privilegiata dei figli maschi rispetto alle loro sorelle, nella cultura Igbo. Nella varietà igbo dette del Cross River, esiste anche la pratica del nome maritale, un nome che viene scelto ad hoc dal marito per sua moglie dopo le nozze; si tratta di un nome che può essere scelto da una lista finita e che indica la relazione che esiste – o si spera che esisterà – fra i coniugi. Qualche esempio: Enyidiya, “Amica di suo marito”; Ikodiya, “Amante di suo marito”; Oyidiya/Oyiridiya, “Qualcuno che assomiglia al marito”. In ogni caso, il nome da nubile non viene abbandonato, il che si rende necessario considerando che si tratta di una società priva di limitazioni al divorzio[21]. Si conclude con i proverbi igbo: i proverbi sono una parte importante della cultura del luogo, una sorta di enciclopedia tribale, utilizzata per passare le conoscenze ancestrali di generazione in generazione. È per questo loro alto status che i pronomi igbo sono addirittura proibiti alle donne: non possono né crearne, né pronunciarne. Inoltre, molti proverbi sono portatori di una visione misogina, come ad esempio:

Ig. A na-echere ogeri, o na-echere okwa uri ya.

- “Si potrebbe pensare al bene di una donna, ma si penserebbe al suo piattino per il trucco.”

L’approccio negativo e dominante nei confronti delle donne è particolarmente evidente nei proverbi relativi alla sfera sessuale:

Ig. A anaghi aso ikpu ukwu anya, o naghi a raa onwe ya

- “Non bisognerebbe avere paura di una grossa vagina, non f*tte sé stessa.”

In generale, quello che emerge è che la società Igbo è attualmente poco interessata ad attuare una riforma linguistica. Molte parti del lessico professionale non hanno ancora termini specifici e l’interesse dell’attivismo per i diritti delle donne si concentra sulle questioni economiche, essendo questa una questione più urgente. Vi è però qualche segno di riforma linguistica, dal momento che le donne stanno iniziando a rigettare maggiormente espressioni ed etichette dispregiative dal punto di vista economico (Oriaku, “colei che consuma denaro”) e spingendo per l’accesso femminile a titoli positivi (Omeaku, “Creatore/trice di ricchezza”).

Conclusioni

Troveremmo dei pattern abbastanza simili se indagassimo su altre aree del mondo. Risulta interessante notare che, nonostante tutto, anche le lingue prive di genere presentano bias, talvolta ben più evidenti e vistosi di quelle a classificazione nominale. Come abbiamo già sottolineato, il genere codificato grammaticalmente può essere certamente una fonte di parzialità del parlante, ma, stando a ciò che emerge da quanto detto in precedenza, non si tratterebbe né di una credenza esplicita né di un’idea inconscia; sembrerebbe, invece, che il bias nasca da un’attivazione cognitiva che scaturisce spontaneamente nell’individuo dall’associazione di un dato elemento al sistema di rappresentazione della sua lingua. Detto in maniera più comprensibile: un elemento che non presenta alcun genere per natura, se indicato col genere maschile, tenderà a produrre un’idea di mascolinità in chi interpreta il messaggio linguistico, poiché il cervello dell’interprete è allenato ad associare automaticamente il concetto di “maschio” a tutte le istanze in cui il genere maschile viene utilizzato. Una discussione su cosa spinga l’individuo all’utilizzo prevalente del genere maschile è un altro paio di maniche. È più che legittimo domandarsi per quale motivo un individuo dovrebbe utilizzare il maschile generico o collocare le entità maschili prima di quelle femminili all’interno della sintassi.

Non è il sistema linguistico ad essere sessista, ma lo è un livello cognitivo più profondo, che potremmo definire “sistema di rappresentazione”. Tale sistema è, se così si può dire, il livello cognitivo soggiacente il livello linguistico: se il sistema linguistico è un codice di comunicazione pensato per trasferire informazione all’altro e influenzarne la visione del mondo circostante, il sistema di rappresentazione è la mappa mentale della realtà che è propria di ogni individuo, e che viene pesantemente influenzata dalle proprie condizioni culturali e sociali. Si può affermare che il sistema di rappresentazione sia il punto di partenza per la formulazione dei messaggi linguistici. Non si può formulare un qualsiasi enunciato comunicativo senza avere un’idea di quel che si pensa e di quel che l’interlocutore pensa; per avviare un processo di comunicazione, si partirà dunque dalle conoscenze culturali e/o enciclopediche che si danno per condivise fra i due. Così, ad esempio, quando si porta un oggetto in cassa, al supermercato, si chiede al cassiere: “Quant’è?”: una domanda stereotipata, utilizzata sempre nella stessa situazione, che, proprio in virtù di ciò, è immediatamente riconoscibile, nel suo significato, dall’interlocutore. Si noterà che ogni lingua, e più ampiamente ogni sistema di rappresentazione, si basa sulla tendenza alla stereotipizzazione, poiché consente la comprensione il più velocemente possibile. Quando, in Star Wars: Episodio IV, vediamo Luke e Obi-Wan Kenobi che entrano nella cantina di Mos Eisley, comprendiamo subito dove ci troviamo, sebbene la scena sia ambientata su un pianeta sconosciuto pieno zeppo di alieni dall’aspetto strano o inquietante. Lo spettatore sa che si tratta di un bar, poiché Luke e Obi-Wan seguono una serie di azioni stereotipiche: prima entrano, poi vanno al bancone, e infine ordinano da bere.

Estendendo maggiormente l’esempio, l’intera situazione ci appare familiare, poiché parte di una scena stereotipica che il cinema – specialmente quello western – ha ingranato fermamente nell’immaginario collettivo, ossia quella del saloon malfamato[22]. È un film già visto. Lo stesso vale per molte situazioni quotidiane: la visita dal dentista, il sabato sera alcolico con gli amici, la lezione universitaria. Il sistema di rappresentazione semplifica la realtà in schemi più facilmente digeribili dal nostro cervello. Ecco qual è il punto: il sistema di rappresentazione è largamente determinato socialmente e culturalmente. La lingua, basandosi per sua natura sul sistema di rappresentazione collettivo di una società, prenderà per forza i suoi spunti dagli schemi stereotipati che trova. Nel nostro caso, la lingua pone spontaneamente un’enfasi maggiore sull’elemento maschile poiché il sistema di rappresentazione di molte società, in linea generale, pone sempre l’uomo prima della donna. La colpa di questo bias non ricade sulla lingua o sull’individuo, ma sul corpo sociale da cui proviene lo schema d’interpretazione. Le azioni di riforma linguistica dovrebbero essere in secondo piano rispetto ad azioni di carattere socioculturale o economico. Ciò non significa che le riforme linguistiche siano ipotesi da non considerare: è più che legittimo lamentare il modo impari in cui la donna viene trattata anche linguisticamente; inoltre, sebbene, come già detto, i casi come il maschile “generico” non siano altro che attivazioni cognitive spontanee determinate dai pregiudizi propri del sistema di rappresentazione, è perfettamente concepibile che essi potrebbero produrre degli effettivi bias – consci o inconsci – anche nella mente stessa dei parlanti. Ciononostante, l’effetto che la lingua può indurre nella mente è minuscolo rispetto a quello che l’ambiente sociale e culturale possono produrre. La lingua è in grado di avere un’influenza sui parlanti, ma essa è primariamente un prodotto culturale dell’umanità, ed è pertanto destinata a seguire la direzione che le viene impressa dalla società.

Nicolò Latorre per www.policlic.it

Riferimenti bibliografici

[1] Si tratta di una modalità di scrittura che adopera alcune strategie per limitare la preponderanza del genere maschile nel francese: ad esempio, prescrive di evitare il maschile plurale per indicare gruppi di entità di genere misto, sostituendolo con espressioni più estese, che comprendano sia il maschile che il femminile; nello scritto, troviamo il cosiddetto point médian (punto mediano), il quale segnala che un’espressione ha referenti di genere misto: président (m. sing.), présidente (f. sing.) à président·e·s (plur.).

[2] M. Hellinger e H. Motschenbacher (a cura di), Gender Across Languages, vol. IV, John Benjamins Publishing Company, Amsterdam-Philadelphia 2015, p. 9.

[3] O. Dahl, Animacy and the notion of semantic gender, in “Trends in linguistic studies and monographs”, CXXIV (2000), pp. 99-116.

[4] M. Kilarski, Algonquian and Indo-European Gender in a Historiographic Perspective, in “Historiographia Linguistica”, XXXIV (2007), pp. 333-349. Si potrebbe forse fare lo stesso discorso – o perlomeno in parte – per una lingua a noi più vicina, ossia l’olandese, il quale, pur mantenendo alcune distinzioni tra genere maschile e genere femminile, basa oramai il sistema di genere grammaticale principalmente sul contrasto tra genere cosiddetto “comune” e genere neutro. Torneremo su questo punto più in là nel discorso.

[5] R. M. Beck., Perceptions of gender in Swahili language and society, in M. Hellinger e H. Bußmann (a cura di), “Gender Across Languages”, vol. III, John Benjamins Publishing Company, Amsterdam-Philadeplhia 2003, p. 312.

[6] S. Sato et al. (2017), Assessing the impact of gender grammaticization on thought: a psychological and psycholinguistic perspective, in “Osnabrücker Beiträge zur Sprachtheorie”, 90 (2017), pp. 117–135.

[7] F. Braun, S. Sczesny e D. Stahlberg, Cognitive Effects of Masculine Generics in German: An Overview of Empirical Findings, in “Communications”, XXX (2005), 1, pp. 1-21.

[8] L. Irmen, What’s in a (Role) Name? Formal and Conceptual Aspects of Comprehending Personal Nouns, in “Journal of Psycholinguistic Research”, XXXVI (2007), 6, pp. 431-456.

[9] T. Konishi, The semantics of grammatical gender: A cross-cultural study, in “Journal of Psycholinguistic Research”, XXII (1993), 5, pp. 519-534.

[10] G. Marcato e E. Thüne, Gender and female visibility in Italian, in M. Hellinger e H. Bußmann (a cura di), “Gender Across Languages”, vol. II, John Benjamins Publishing Company, Amsterdam-Philadelphia, 2002, pp. 187-217.

[11] C. Ettner, In Chinese, men and women are equal – or – women and men are equal?, in M. Hellinger e H. Bußmann (a cura di), “Gender Across Languages”, vol. II, John Benjamins Publishing Company, Amsterdam-Philadelphia 2002, pp. 29-55.

[12] Per non creare confusione nel lettore, occorre dire qualcosa circa il sistema di scrittura del mandarino: non si tratta di un sistema fonografico, basato cioè sulla rappresentazione di suoni (come gli alfabeti usati in Occidente) ma logografico, basato cioè sulla rappresentazione di concetti, che è il motivo per cui, ai nostri occhi, esso appare difficile e incomprensibile. Ogni carattere cinese corrisponde a una parola o a una funzione grammaticale, non ad un fonema, e non a caso ne esistono a migliaia. Non è raro, poi, che due caratteri semplici possano combinarsi per formarne uno complesso: in questo caso, uno dei due diventa la componente semantica, ossia quella che determina l’area semantica d’appartenenza del termine che si sta formulando, e l’altro la componente fonetica, ossia quella che determina la pronuncia dell’espressione.

[13] Occorre specificare che, in questo articolo, quando si parla di “cinese”, senza ulteriori specificazioni, ci si riferisce al mandarino, ma che il mandarino non è l’unico “cinese” esistente. Difatti, esistono molte varietà minori (la più famosa è il cantonese) che, sebbene considerate politicamente come dialetti del mandarino, sono – linguisticamente parlando – lingue a tutti gli effetti.

[14] Va tuttavia precisato che, storicamente, non è esistita una distinzione di genere nei pronomi cinesi, e che essa si sia prodotta solo all’inizio del ventesimo secolo, quando nacque la tendenza a scrivere i pronomi con caratteri diversi (ma mantenendo l’articolazione e la pronuncia identiche!) a seconda del genere (maschile, femminile o neutro), per dare l’illusione di un sistema pronominale che distinguesse sulla base del genere come accade nelle lingue occidentali.

[15] Quando il governo comunista solidificò la sua presa sul territorio della madrepatria, dopo aver costretto i nazionalisti in esilio a Taiwan.

[16] Pratica, un tempo diffusa in Cina, che consisteva nel deformare artificialmente i piedi di una donna, fasciandoli fin dalla tenera età, così da formare una curvatura affusolata che limitava fortemente le capacità fisiche e motorie di chi la subiva – e spesso si rivelava molto dolorosa – ma la faceva apparire più “aggraziata”.

[17] A. E. Arua, The linguistic representation and communication of gender in Igbo, in M. Hellinger e H. Motschenbacher (a cura di), “Gender Across Languages”, vol. IV, John Benjamins Publishing Company, Amsterdam-Philadelphia 2015, pp. 227-245.

[18] In realtà, alcuni linguisti distinguono tra l’igbo e il cosiddetto Igbo Language Cluster, quest’ultimo un sopra-gruppo di varietà linguistiche comprendente l’igbo propriamente detto e un continuum di dialetti presente in alcuni stati della Nigeria, tra i quali corre un tasso di mutua intelligibilità di circa il 70%. Se seguiamo questa denominazione più ampia, l’igbo è parlato da circa 35 milioni di persone in dieci dei trentacinque stati della Nigeria.

[19] Dicasi di lingue, come il cinese o il vietnamita, che presentano una flessione morfologica totalmente o quasi inesistente e parole corte, spesso monosillabiche, ognuna delle quali portatrice di un singolo morfema, ossia significato.

[20] Per “genere lessicale”, si intende la proprietà tipica di alcuni sostantivi di trasmettere, a livello non grammaticale, ma puramente semantico/lessicale, un’idea di “genere”, come molti termini di parentela, quali “padre” e “madre”, che danno rispettivamente un’impressione di mascolinità e femminilità per loro natura.

[21] Si noti anche che la pratica del nome maritale è in calo, innanzitutto a causa dell’usanza di dare alle bambine i nomi della madre, ragion per cui, all’improvviso, ci si trova ad avere diverse bambine con nomi simili; in secondo luogo, l’utilizzo del titolo loolo, originariamente utilizzato per le mogli di persone di alto rango, per indicare lo status maritale, si sta affermando sempre di più, indebolendo l’influenza del nome maritale.

[22] Esempio preso in prestito da: F. Domaneschi e C. Penco, Come non detto: usi e abusi dei sottintesi, Laterza, Bari 2016, p. 9.