Questo articolo è estratto dalla rivista Policlic n. 1 pubblicata il 27 maggio.

Scarica QUI la Rivista n.1 di Policlic!

Premessa: il 2016 non è stato un anno come gli altri.

È stato infatti un anno nel quale alcuni specifici eventi non hanno soltanto cambiato la politica internazionale in modo significativo, ma ne hanno cambiato la concezione stessa da parte dell’opinione pubblica. Uno spartiacque quindi, tra il prima e il dopo, in seguito al quale si è assistito a dei cambiamenti radicali nel modo di vivere e comprendere la politica stessa.

La rotta era già stata tracciata nella notte londinese del 23 giugno, quando l’allora trionfante Nigel Farage annunciava – acclamato da migliaia di sostenitori – la vittoria del fronte della Brexit nel referendum indetto dall’allora primo ministro britannico David Cameron[1].

A distanza di pochi mesi (il 9 novembre), dall’altro lato dell’oceano, la vittoria notturna da parte repubblicana dello stato della Pennsylvania era destinata a rimanere scolpita nella memoria di centinaia di milioni di persone nel mondo, in modo ancora più incisivo: era divenuta ufficiale la nomina di Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti d’America.

Sono vividi i ricordi di quella interminabile maratona elettorale notturna – o mattiniera per il fuso orario italiano – scaturiti dalla vittoria di Trump e dal conseguente impatto mediatico della notizia, rimbalzata da continente a continente nel giro di un attimo. O nello specifico – e qui si comprende appieno la portata rivoluzionaria del fatto stesso – nel giro di un “cinguettio”. Come vividi erano lo stupore e l’incredulità, negli studi televisivi della “CNN” e di “Fox News”, degli analisti politici, nonché dei corrispondenti e dei giornalisti presenti: nessuno si aspettava la vittoria di Trump a fronte di “autorevoli” stime e statistiche che prevedevano il successo per la candidata democratica, Hillary Clinton. Una serie di dati, portati avanti per settimane, che venivano clamorosamente smentiti alle 2:47 di una notte newyorkese presso il quartier generale della Trump Tower. Un caso di studio.

Sono passati oltre tre anni e mezzo da quel 9 novembre 2016[2] e, come già detto, il mondo dopo la vittoria di Donald Trump non è più lo stesso di prima. Questo in quanto gli stessi Stati Uniti, sotto la guida del miliardario newyorkese, hanno attraversato un mutamento strutturale della propria natura politica, un mutamento da considerarsi per il momento ancora in atto. Questo, se ci si volesse però soffermare unicamente sullo strato superficiale della politica, interna e internazionale, degli Stati Uniti (disamina per la quale poter affermare l’esistenza di questo “mutamento strutturale” poc’anzi indicato).

Decisamente più interessante – nonché utile – potrebbe divenire il discorso se sviluppato nell’insieme di un resoconto complessivo più ampio degli anni di Trump alla Casa Bianca che vada a tenere conto di una serie di elementi imprescindibili per un’efficace comprensione tanto della stessa politica a stelle e strisce quanto del ruolo globale giocato dalla potenza statunitense[3]: il retaggio storico-culturale degli Stati Uniti, l’evoluzione geopolitica del contesto internazionale, le annesse relazioni intrattenute dagli Stati Uniti con i vari attori di riferimento e, da ultimo (non per ordine), il sensazionalismo valoriale della stessa (laddove questo sia effettivo o presunto).

Tenendo conto di questi elementi e, soprattutto, considerando anche le premesse e le aspettative che hanno portato Donald Trump alla vittoria nel 2016, già a partire dalla sua campagna elettorale (sulla quale non basterebbe un capitolo a parte) si può ripercorrere e analizzare l’operato presidenziale di questi anni. Anni in cui il tycoon ha affrontato un clima di aperta ostilità da parte di un’importante porzione della popolazione statunitense, all’interno di un clima di instabilità sociale già preesistente[4], frutto di politiche economiche che avevano sì fatto riprendere il colosso statunitense dalla “seconda”[5] più grande recessione della storia (dietro, fino a pochi mesi fa, alla sola Grande Depressione del 1929) ma a carissimo prezzo per la propria classe media. L’elezione di Trump ha infatti ulteriormente spaccato e diviso il paese, già a partire dal giorno seguente (10 novembre), quando centinaia di migliaia di persone scesero in piazza in vari Stati al grido di “Not my president”, con annessi scontri, atti di vandalismo e bandiere date alle fiamme.

Un leitmotiv da “guerra civile” che si sarebbe ripetuto in numerose occasioni negli anni a venire a testimonianza ulteriore della contrapposizione (violenta in molti casi) tra i sostenitori dell’attuale presidente e i suoi detrattori.

Il presidente Donald Trump mentre rientra alla Casa Bianca. Fonte: The White House/Flickr

Eppure, nello stesso tempo, sorgono impellenti varie questioni alle quali dare risposta: che cosa ha davvero fatto Donald Trump in questi anni?

È lo stesso presidente che nel giugno 2015 scelse di scendere in campo nelle primarie del Partito Repubblicano per le elezioni dell’anno successivo?

L’uomo proprietario di un impero commerciale che il 27 febbraio 2016, nel pieno della corsa alle primarie repubblicane, dichiarava tramite Twitter di “non essere sotto il controllo di gruppi di pressione o interessi speciali”[6] è rimasto tale o ha ricevuto ingenti donazioni da parte di gruppi di interesse di enorme rilevanza politica nel Paese con le quali è stato reso malleabile dinnanzi ad alcune questioni di rilevanza strategica?

O ancora: come si è rapportato negli anni Donald Trump rispetto alla componente politica neoconservatrice presente nella Nazione?

Infine, cosa ha spinto l’attuale presidente a perseguire una politica sensazionalistica (o, utilizzando un’altra definizione, wilsonista[8]), sulla strenua dei suoi predecessori, a fronte di un’iniziale visione volta a tutelare l’interesse nazionale ridefinendo al contempo le relazioni con alcune potenze straniere?

Lo scopo dell’autore, da alcuni anni interessato a seguire l’attualità politica statunitense per poterne estrapolare un’analisi critica del suo impatto nel sistema di relazioni internazionali, è quello di poter presentare un resoconto dell’attuale mandato presidenziale con il quale poter affermare come, in verità, si siano susseguite varie fasi politiche nell’arco di un cambiamento sostanziale dell’agenda politica trumpiana, evidenziatosi maggiormente nel corso dell’ultimo anno e mezzo.

In breve, il passaggio dal pragmatismo di rooseveltiana[9] memoria, con tanto di rimandi comunicativi e proclami del passato come l’utilizzo dello slogan “America First!” del presidente Warren G. Harding (1865-1923), a una politica che richiama ai valori promulgati da Thomas Woodrow Wilson durante il proprio mandato presidenziale e che da allora hanno permeato la mentalità culturale e politica degli Stati Uniti d’America (con la parziale eccezione del periodo di Richard Nixon). Dalla critica al sistema vigente della globalizzazione e da un ritorno contemporaneo allo spirito dello “splendido isolamento” nel quale la Nazione statunitense potesse essere padrona della propria area continentale (elemento fondativo della Dottrina Monroe e del successivo Corollario Roosevelt), al nuovo richiamo alla natura unica della Democrazia statunitense come valore guida nel mondo.

È opinione dell’autore che il presidente Trump avrebbe potuto rappresentare un punto di rottura nella tradizione politica statunitense, da sempre basata su un bipolarismo di facciata fondato sulle attività di raccolta fondi (fundraising) o di pressione politica (lobbying) a opera di vari soggetti (enti, fondazioni, privati, gruppi d’interesse) riuniti nei due partiti maggioritari nel Paese (le formazioni partitiche minoritarie non dispongono infatti di risorse tali da poter causare imprevisti nella competizione elettorale). Una tradizione per la quale i rappresentanti appartenenti all’area repubblicana e/o democratica devono rispondere e rendere conto a figure evidentemente più rilevanti del popolo al quale si riferiva in vita il presidente Abraham Lincoln (1809-1865)[10].

Alla luce degli eventi intercorsi durante l’attuale amministrazione presidenziale, la possibilità non si è verificata appieno, tramutando l’esordiente figura presidenziale di Trump, pertanto, in una grande occasione mancata per una politica davvero alternativa non solo per gli Stati Uniti, ma per lo stesso sistema internazionale: anch’egli, infatti, considerando alquanto fluida la propria collocazione politica rispetto agli schemi precostituiti precedentemente menzionati, negli anni della sua presidenza è stato reindirizzato su più miti consigli fino a divenire nuovamente simbolo del neoconservatorismo statunitense.

Nell’arco del suo mandato presidenziale, agli eventi degni di menzione in termini di politica internazionale (ma anche in termini commerciali, elemento di competenza quasi naturale per Trump), hanno fatto da contraltare numerose gaffe comunicative da questi perpetuate tramite Twitter (e non solo) nonché alcune scelte istintive dettate da opere di disinformazione o, caso più grave, perpetrate per il raggiungimento di determinati scopi politici volti a soddisfare gli interessi di partito, di corrente, o personali e che, in alcune aree del mondo, rischiano di minare in modo irreparabile lo status politico vigente di molti a favore e vantaggio di pochi. L’approfondimento dell’autore è volto a dare un’ampia panoramica sugli scenari geopolitici coinvolti attivamente dalle attività statunitensi durante l’amministrazione Trump e a segnalare le gravi responsabilità da addurre alla scelleratezza della stessa.

Da ultimo, l’arrivo della pandemia da COVID-19 negli Stati Uniti d’America sta rappresentando un nuovo problema, per la presidenza Trump, da affrontare. Finora, le scelte adottate si stanno rivelando assolutamente disastrose. Un disastro per il quale è netto il “concorso di colpa” da parte della Nazione statunitense, per non aver introdotto gli strumenti necessari a bloccare il contagio esponenziale sottovalutando del tutto la minaccia rappresentata dal virus e, fatto ancora più grave, sottovalutando le notizie che giungevano dalle aree più colpite dal COVID-19 (l’Italia era una di queste).

Il carissimo prezzo pagato fino ad ora, non solo in termini di vite umane perse, ma anche di posti di lavoro cancellati in quella che è sì “la più grande crisi economica della storia statunitense”[11], è diventato contemporaneamente lo stimolo nonché il pretesto, per Donald Trump, per la ricerca di un capro espiatorio, di un colpevole al quale affibbiare il peso di una situazione drammatica per la popolazione statunitense: nello specifico, l’Organizzazione Mondiale della Sanità e, soprattutto, la Cina di Xi Jinping.

Una guerra nella guerra quindi, dove esistono vincitori ma soltanto vinti: ognuno, infatti, ha e dovrà in futuro assumersi le proprie responsabilità per l’avvenuto.

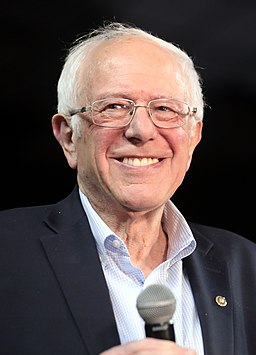

Ma è al contempo una guerra alla quale se ne è aggiunta un’altra, parallela: quella per la Casa Bianca. L’attuale presidente si appresta infatti a sfidare, nelle elezioni presidenziali del prossimo novembre, il candidato democratico Joe Biden, già vicepresidente durante gli anni dell’amministrazione Obama e vincitore delle primarie dopo un lungo testa a testa con il senatore del Vermont Bernie Sanders (secondo abbandono consecutivo dopo le primarie del 2016, a sinistra). Un nome decisamente più tranquillizzante – quello di Biden – rispetto a Sanders (da sempre fiero di definirsi socialista e pertanto oggetto del terrore persino tra le fila del suo stesso partito, maggiormente orientato su un progressismo più blando e morigerato) ma che per Trump, prima dell’inizio della pandemia da COVID-19, rappresentava il segno di una vittoria elettorale scontata alla luce dei risultati incoraggianti portati a casa dalla sua amministrazione in termini di politica interna e estera. Uno scenario che si sta pesantemente rimettendo in discussione e nel quale non appare più così insormontabile il margine tra i due contendenti.

Presentata una prima panoramica per argomentare le motivazioni dietro a un resoconto così fortemente critico nel suo complesso, si deve ora andare a esaminare, punto per punto, i fatti trascorsi in questi ultimi tre anni e mezzo di Trump alla guida degli Stati Uniti d’America.

I successi dell’amministrazione Trump

Va detto come gli esordi di Trump avessero dato concretamente la sensazione di un netto cambio di rotta rispetto al recente passato (Obama), ma in generale rispetto alla recente storia politica statunitense, con una serie di interventi e opere volte a tutelare l’interesse nazionale della Nazione, dei suoi cittadini e – più direttamente – dei suoi lavoratori. Il ravvivato e poderoso sostegno alla classe media e a quella lavoratrice grazie al quale Trump era riuscito, nel novembre 2016, a ottenere la vittoria alle elezioni presidenziali.

Su questa linea si può inquadrare uno dei suoi primi atti presidenziali, firmato a poche settimane dal suo insediamento alla Casa Bianca: il memorandum del 23 gennaio 2017, con il quale ha bloccato e ritirato gli Stati Uniti dal Trans-Pacific Partnership (TTP), un progetto d’accordo commerciale stipulato nel 2016, che vedeva coinvolti dodici paesi dell’area asiatica e del Pacifico e che era stato sostenuto dalla precedente amministrazione Obama, che ne auspicava la ratifica al Congresso negli ultimi mesi del suo mandato post-elezioni. Già nel 2015, durante il dibattito per le primarie repubblicane di Milwaukee (WI) promosso da “Fox Business” e da “The Wall Street Journal”, Trump l’aveva definito “orribile” e “un accordo che avrebbe portato solo problemi, strutturato per permettere alla Cina di entrare, come al solito, dalla porta sul retro e avvantaggiarsi rispetto a tutti quanti”[12].

Una volta smantellato il progetto del TTP, fu la volta della rinegoziazione del North American Free Trade Agreement (NAFTA), trattato stipulato il 1°gennaio 1994 durante la presidenza di Bill Clinton che creava un mercato libero da barriere tariffarie e dazi doganali tra gli Stati Uniti, il Canada e il Messico. Il NAFTA tuttavia, agli occhi di Trump, “era il peggior accordo commerciale mai stipulato”[13] in quanto fortemente penalizzante per l’economia e l’industria statunitense a vantaggio delle controparti messicane e canadesi. Oggetto di una profonda revisione tra il settembre e il novembre 2018, come promesso da Trump ai suoi elettori durante la campagna presidenziale, il NAFTA è stato sostituito con il nuovo United States–Mexico–Canada Agreement (USMCA), firmato e ratificato dalle parti coinvolte (Trump per gli USA, Enrique Pena Nieto per il Messico e Justin Trudeau per il Canada) il 30 novembre 2018 e che, stando agli accordi, entrerà concretamente in atto il primo luglio di quest’anno.

Per ciò che concerne prettamente la politica estera, invece, è stata significativa per Trump la svolta nelle relazioni tra gli Stati Uniti e la Corea del Nord della guida suprema Kim-Jong Un, dopo una lunga e estenuante guerra psicologica tra le due potenze (che in più occasioni, negli anni, ha rischiato di degenerare in un’escalation nucleare tra i due fronti). Una contrapposizione, nel contesto già esplosivo dell’area del Pacifico (Cina, Giappone, Corea del Nord, Corea del Sud), caratterizzata sì di numerose minacce e prove di forza, ma sorretta anche da un dialogo continuo, nonostante le “esuberanti” posizioni dei due leader in numerosi contesti, tra le diplomazie di Washington e Pyongyang.

Fonte: The White House/Facebook

Molti infatti sono stati gli incontri diplomatici tra i due paesi, come ad esempio la visita nella capitale asiatica del 26 aprile 2018 dell’allora nuovo Segretario di Stato statunitense Mike Pompeo (fresco di nomina dal precedente incarico alla CIA,a destra) alla Guida Suprema nordcoreana o l’incontro di Singapore tra Trump e Kim Jong-Un del 12 giugno seguente. Infine, la sua ancora più significativa visita del primo luglio scorso a Panmunjom (Corea del Nord), nella zona demilitarizzata tra le due Coree. Quell’incontro, infatti, rese Trump il primo presidente della storia degli Stati Uniti a varcare il confine tra le due Coree dalla fine della guerra di Corea del 1953.

Da ultimo, lo scorso 27 ottobre, Trump poté annunciare in una conferenza stampa l’uccisione a Barisha (Siria) dell’autoproclamato califfo Abu-Bakr al Baghdadi, guida dell’ISIS dal 29 giugno 2014, nell’ambito di un’operazione militare delle forze speciali statunitensi, ottenendo un ulteriore risultato nella guerra al terrorismo dopo l’uccisione, nel mese precedente, del figlio di Osama Bin Laden, Hamza Bin Laden.

Gli errori dell’amministrazione Trump

Eppure, osservando l’altro lato della medaglia e seguendo il mutare dell’atteggiamento presidenziale nel corso dell’attuale mandato, si possono allo stesso modo osservare gli effetti nefasti scaturiti dall’intervento politico e militare statunitense in alcune aree geografiche durante gli ultimi tre anni e mezzo.

In primo luogo, la contrapposizione con la Russia del presidente Vladimir Putin, che si è sviluppata anche in vari teatri “regionali” come ad esempio la Siria di Bashar Al-Assad, una nazione che vede nella Russia una valida alleata e che al contempo viene considerata allo strenuo di una “feroce e mostruosa” dittatura da una falsa narrazione propagandistica in Occidente e, in particolar modo, negli Stati Uniti (un esempio da premio Oscar: i Caschi Bianchi della Difesa Civile Siriana[14]).

Il tutto mentre negli anni, anche durante la stessa amministrazione Trump, il territorio siriano era stato teatro degli scontri tra le truppe di Assad (con il sostegno dei russi), le milizie jihadiste dell’ISIS e del Fronte Al-Nusra e le “truppe antigovernative” del Free Syrian Army, anch’esse in seguito ricollegate ai jihadisti di Al-Nusra e Al-Qaeda, profumatamente sovvenzionate negli anni precedenti dall’amministrazione Obama e, attualmente, “oggetto d’interesse geopolitico” da parte della Turchia di Erdogan. Il tutto, mentre l’Occidente (Stati Uniti, Regno Unito e Unione Europea) rinnova annualmente – e con maggior incisività – le sanzioni economiche contro la nazione siriana.

Alcuni eventi sono da menzionare in riferimento allo scenario siriano: il bombardamento aereo con gas sarin del 4 aprile 2017 a Khan Shaykhun (governorato di Idlib, Siria), ad esempio. Nel giro di ventiquattro ore gli Stati Uniti attribuirono da subito le responsabilità dell’attacco, delle sue vittime e dell’uso di armi chimiche in violazione con la Convenzione sulle armi chimiche del 1997, “al regime di Assad”[15].

Il nome di punta tra gli accusatori? Quello dell’allora ambasciatrice statunitense presso le Nazioni Unite Nikki Haley[16], ex governatrice dello stato della Carolina del Sud, nominata dal presidente Trump per l’incarico di rappresentante permanente presso l’ONU (da lei mantenuto fino al 9 ottobre 2018, quando ha rassegnato le proprie dimissioni). Nel suo intervento durante la riunione del Consiglio di Sicurezza ONU sulla questione siriana del 7 aprile, la Haley mostrava al mondo le immagini degli effetti delle bombe al sarin sui civili siriani puntando il dito contro Assad e la Russia. Dalle parole della Haley si passò, tra il 6 ed il 7 aprile, all’approvazione e all’ordine da parte di Trump di un attacco militare alla base aerea militare di Shayrat (nei pressi di Homs), con il lancio di sessanta razzi Tomahawk da parte della flotta statunitense di stanza nel Mar Mediterraneo.

Fonte: Misión Bolivia ONU/Twitter

Nella giornata del 7 aprile, l’attacco statunitense fu oggetto di una riunione d’emergenza, su richiesta presentata dalla delegazione della Bolivia, del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Nella sessione dei lavori, l’allora ambasciatore boliviano Sacha Sergio Llorenti (a sinistra, mentre mostra una fotografia di Colin Powell con la presunta fiala d’antrace al Consiglio di Sicurezza ONU del 2003), replicò duramente alle accuse formulate dalla Haley e dagli Stati Uniti ricordando come “mentre si discuteva e si riteneva necessaria la creazione di una commissione d’inchiesta indipendente ed imparziale, gli Stati Uniti diventavano gli investigatori, gli avvocati, i giudici ed i carnefici” e chiedendo “dove fosse la commissione posta a determinare in modo oggettivo il responsabile di tali attacchi[17]”.

L’ulteriore rimando dell’ambasciatore Llorenti all’ennesimo – ma non è una novità – “attacco unilaterale” da parte statunitense è l’elemento di collegamento con quello che avvenne esattamente a un anno di distanza da quella giornata al Palazzo di Vetro.

Un nuovo attacco chimico, con il gas di cloro, avvenuto il 7 aprile 2018 nella città di Douma, allora controllata da una coalizione di gruppi jihadisti antigovernativi riuniti sotto l’egida del Jaysh al-Islam. Nell’attacco, stando al Rapporto della Commissione internazionale d’inchiesta sulla Siria dell’UNCHR (9 agosto 2018)[18], perirono 49 persone e altre 650 rimasero ferite e intossicate.

Anche in questa occasione, per l’opinione pubblica internazionale si doveva attribuire alle truppe governative siriane la responsabilità dell’attacco: immediato è stato il rilascio, a brevissima distanza dall’attacco, di comunicati e dichiarazioni di netta condanna nei confronti di Assad e dei suoi protettori russi e iraniani da Washington, Parigi, Londra e le altre capitali europee.

Nel giro di una settimana (14 aprile 2018), un attacco congiunto delle forze statunitensi, britanniche e francesi colpì il territorio siriano per via aerea e navale, colpendo obiettivi nell’area di Damasco e Homs. Su richiesta della delegazione russa, una nuova riunione d’emergenza del Consiglio di Sicurezza ONU venne indetta per lo stesso giorno, nella quale la risoluzione di condanna del bombardamento della coalizione statunitense, presentata dalla Russia, venne nettamente respinta[19] dando adito a un nuovo scambio di accuse tra la coalizione occidentale[20] e le delegazioni di Russia e Siria. Una menzione di rilievo, anche in questo caso, va fatta per l’intervento portato avanti dall’ambasciatore boliviano Llorenti che ancora una volta può risultare chiarificatore, agli occhi del lettore, circa il ruolo “particolare” di alcuni specifici attori internazionali. Ricorda Llorenti, in quella occasione:

“Le azioni unilaterali non rispondono soltanto agli interessi particolari di coloro che le attuano, ma sono anche metodi – mi si permetta l’espressione – imperialisti. Così avviene che gli imperi, come abbiamo osservato in un precedente intervento, si credano moralmente superiori al resto del mondo. Che si credano inoltre eccezionali e che si credano indispensabili al punto che considerino di essere al di sopra della legge.”[21]

È importante, come appena mostrato, soffermarsi sui particolari attorno a questa vicenda, come la retorica comunicativa adottata dal presidente Trump e dai suoi collaboratori, allineatasi nel tempo a quella dei suoi predecessori: la retorica dei guerrafondai ammantata di presunta legalità e moralità. O ancora, sull’impatto che il bombardamento di Douma e la conseguente controffensiva della coalizione guidata da Trump con il sostegno del collega francese Emmanuel Macron e dell’allora Primo Ministro britannico Theresa May ebbero tanto nell’opinione pubblica quanto in quella della classe politica nei paesi alleati degli Stati Uniti.

Basti pensare a come gli eventi menzionati siano stati recepiti nel nostro Paese, con l’allora Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni posto in maniera inequivocabile a favore dell’operato della coalizione a guida statunitense (“Una risposta motivata, mirata e circoscritta”) [22]; una voce tra le tante voci, provenienti dal mondo della cultura, dello spettacolo e della politica schieratesi contro la figura di Bashar Al-Assad.

Una ricostruzione, alla quale ha fatto seguito – quantomeno per l’allora premier Gentiloni – “una scelta di campo”[23], basata e fondata tuttavia sul nulla.

È stato questo infatti il clamoroso affresco emerso sulle dinamiche legate ai fatti del bombardamento di Douma grazie dapprima all’inchiesta giornalistica firmata dal giornalista britannico Robert Fisk[24] per il “The Indipendent” e, in seguito, alle rivelazioni fornite da “Wikileaks” tra l’ottobre e il dicembre 2019. E il nome di Fisk non è quello di un inesperto giornalista alle prime armi, ma di un autorevole corrispondente di guerra – vincitore di numerosi riconoscimenti a livello britannico e internazionale – dall’esperienza quarantennale maturata sul campo.

E quando i racconti e le interviste di Fisk, uniti ai documenti e gli incartamenti resi pubblici da Wikileaks grazie ad una gola profonda all’interno dell’OPCW, presentano lo scenario di una manipolazione dei fatti avvenuti, di una messinscena diretta dai Caschi Bianchi e dell’omissione di alcuni documenti nonché mail all’interno del rapporto finale dell’OPCW sugli esiti delle indagini a Douma (marzo 2019), non si può soltanto affermare il clamoroso caso di manipolazione dell’opinione pubblica per mezzo di una false flag (che rientra in un più importante discorso di guerra ibrida basata sul valore delle informazioni), ma che la stessa false flag in questione è stata l’ennesimo pretesto, da parte del fronte internazionale anti-Assad, per estrometterlo dalla guida della Siria mettendo spalle al muro i suoi alleati russi ed iraniani allo scopo di rimuovere un elemento scomodo per gli interessi statunitensi (ancor più che occidentali) in Medio Oriente.

Interessi particolari (petrolio, gas naturale e le riserve auree), quindi, ammantati del presunto amore per la libertà contro la barbarie della tirannia, un atteggiamento tipico e riscontrabile in numerosi casi nella storia recente della Nazione e nello specifico, un atteggiamento che denota ulteriormente l’ipocrisia della prospettiva politica wilsonista del paese.

Particolari sono anche gli interessi in un altro teatro regionale come quello iraniano.

L’Iran degli ayatollah e del suo presidente Hassan Rohani, l’Iran del “Morte all’America” e della lunga storia di ostilità con gli Stati Uniti, ma anche l’Iran sciita in un’area geografica nonché geopolitica a prevalenza sunnita wahabita[25], interpretazione radicale del Corano incarnata appieno dall’Arabia Saudita.

In un contesto ramificato, come già menzionato in precedenza, quale quello mediorientale, lo scontro per il predominio nell’area tra le due nazioni vede altri osservatori fortemente interessati: la Russia, l’Arabia Saudita, Israele e da ultimo gli Stati Uniti. Un rapporto di tre a uno che non lascia adito a molti dubbi interpretativi. Come alcun dubbio non viene posto circa la posizione da sempre molto chiara del presidente Trump nei confronti di Teheran: è un regime dittatoriale.

Parole e accuse rivolte all’Iran ancora prima di essere nominato presidente degli Stati Uniti: la questione iraniana era stata infatti oggetto di feroci critiche da parte di Trump nei confronti di Barack Obama e dell’allora suo Segretario di Stato Hillary Clinton, critiche che poi sarebbero state punti salienti tanto nella sua vittoriosa campagna presidenziale (inclusi i tre dibattiti televisivi con la Clinton) quanto nel rivendicare i successi della propria amministrazione contro quella del candidato democratico.

Non c’è dubbio che l’oggetto di maggior contesa sia stato proprio il Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), l’accordo sul nucleare raggiunto il 14 agosto 2015 da Barack Obama e l’Iran in collaborazione con l’Unione Europea, la Germania e i membri permanenti del Consiglio di Sicurezza ONU. Definito in numerose occasioni, nel corso degli anni, come “un accordo orribile, disastroso” nonché “il peggiore accordo che potesse essere mai stipulato nella storia del paese o dell’umanità”, Trump ne annunciò l’abbandono l’8 maggio 2018 con la firma di un nuovo ordine esecutivo nel quale si procedeva alla riattivazione di pesanti sanzioni economiche contro l’Iran, accusato di essere “il principale sponsor del terrorismo del mondo” e “sostenitore di organizzazioni e milizie terroristiche come Hamas, Hezbollah, dei Talebani e di Al Qaeda”[26].

Fonte: Wikimedia Commons

Autore: Seyed Shalaboddin. Vajedi

All’imposizione e la reintroduzione di pesantissime sanzioni economiche nei confronti dell’Iran (le cui ripercussioni hanno coinvolto direttamente anche il nostro Paese[27] che nel 2016, con l’allora Presidente del Consiglio italiano Matteo Renzi, aveva stipulato importanti accordi commerciali con l’Iran per l’import/export), fecero seguito ulteriori pressioni politiche, il rianimarsi dello scontro all’interno dello spazio cibernetico tra le due potenze (importante anche il tema della cyberwarfare nel discorso della guerra ibrida) tra il giugno 2019 e il gennaio 2020 e il supporto statunitense verso la popolazione civile iraniana nei mesi di proteste antigovernative (novembre 2019-febbraio 2020) fino ad arrivare, il 3 gennaio di quest’anno, all’uccisione presso l’aeroporto internazionale di Baghdad (Iraq) del generale iraniano Qassem Soleimani e altre nove persone appartenenti alle forze speciali iraniane e irachene, in un’operazione aerea approvata e ordinata dallo stesso Trump.

Una breve descrizione del generale Soleimani, guida della Forza Quds (ovvero il reparto d’élite dei Pasdaran, i Guardiani della Rivoluzione Islamica in lingua farsi) nonché figura di assoluto spessore all’interno della nazione iraniana la cui popolarità, in Iran, era seconda solo a quella della Guida Suprema Ali Khamamei. Attivamente impegnato sul campo di battaglia nel contrasto alle truppe dell’ISIS/Daesh in Siria, contribuendo attivamente alla sua sconfitta in territorio siriano, la sua morte causò tre giorni di lutto nazionale nel paese per quello che venne definito “un martire” del popolo iraniano e “il terrorista n. 1 in tutto il mondo” dallo stesso Trump[28].

La morte di Soleimani, definita “nell’interesse nazionale statunitense”[29] e giustificata dal ruolo giocato dal generale iraniano nell’assalto all’ambasciata statunitense a Baghdad del 31 dicembre 2019, innescò un’escalation delle ostilità non solo tra le due nazioni ma nell’intera area mediorientale[30].

Una drastica degenerazione della situazione politica arricchita dal curioso paradosso di essere stata innescata da chi auspicava la pace con Teheran nella notte di Capodanno.

Dopo una prima reazione limitata da parte delle forze iraniane (4 gennaio), cui fece seguito uno scambio di minacce tra l’Iran e Trump, quest’ultime tramite una serie di comunicati su Twitter volti ad una eventuale “reazione sproporzionata in caso di attacco a persone o obiettivi statunitensi” e all’attacco “a siti della cultura iraniana”.[31] L’8 gennaio fu il giorno della controffensiva iraniana – ribattezzata in onore del “martire” Soleimani – con un massiccio lancio di missili dalle linee iraniane nell’aeroporto di Erbil e nella base militare di Ayn al-Asad, il cui risultato fu più propagandistico che concreto nei confronti del contingente militare statunitense con “danni minimi” (Trump dixit) alle proprie infrastrutture, in seguito alla quale venne imposta una zona interdetta ai voli non autorizzati (no-fly zone) nell’area.

Allo stato attuale, dopo che gli eventi intercorsi nei primi mesi del 2020 hanno rischiato di creare le condizioni per uno scontro bellico (con possibili ripercussioni mondiali), le pesanti sanzioni economiche statunitensi all’Iran persistono e hanno rappresentato un fattore drammatico durante i mesi più difficili, per Teheran, della propria battaglia contro il COVID-19, trovandosi essa nell’impossibilità materiale di reperire dispositivi sanitari sufficienti a contrastare lo scoppio di vari focolai da coronavirus all’interno dei propri confini nazionali[32].

Il conflitto israelo-palestinese e la scelta di campo di Donald Trump

Nella disamina dei numerosi scenari non può essere omesso il colpo più grande e drammatico allo stesso tempo dato dall’amministrazione Trump, la cui portata storica ha rappresentato uno strappo senza precedenti rispetto alla prassi portata avanti in modo bipartisan dai precedenti inquilini della Casa Bianca.

Una vera e propria scelta di campo, la più incisiva e la più diretta, laddove nessun suo predecessore si era spinto: l’abbraccio definitivo delle istanze portate avanti da Israele nell’area mediorientale e, in particolar modo, in seno al conflitto israelo-palestinese. Una scelta, una promessa “stipulata”, quella di Donald Trump, in occasione della conferenza dell’American-Israel Public Affairs Committee (AIPAC) del 22 marzo 2016[33] che si ricollega alle strategie geopolitiche statunitensi trattate in precedenza nei confronti della Siria e dell’Iran, ma anche nei confronti di un sistema internazionale visto, dall’allora candidato repubblicano, come “nemico di Israele”[34].

Una promessa articolata in vari punti: dallo smantellamento dell’accordo nucleare stipulato da Obama con l’Iran, al drastico ridimensionamento del suo ruolo politico in Medio Oriente, “un problema per Iraq, Siria, Libano, Yemen e – soprattutto – Arabia Saudita”[35]. Passando poi per la questione fondamentale del conflitto con la Palestina, una questione da risolvere non con l’intervento delle Nazioni Unite e del suo Consiglio di Sicurezza (“un accordo imposto dalle Nazioni Unite sarebbe un disastro totale e gli Stati Uniti devono opporsi in ogni modo utilizzando il proprio potere di veto [..] perché non è così che si conclude un accordo”[36]), ma con i negoziati tra le parti belligeranti coadiuvate, eventualmente, dagli Stati Uniti.

Da ultimo, il rinnovo dell’indistruttibile legame tra gli Stati Uniti e Israele, da rendere ancora più saldo con lo spostamento dell’ambasciata statunitense presso Gerusalemme[37], “l’eterna capitale dello stato d’Israele”[38].

Le promesse sono state mantenute, una dopo l’altra, nel corso degli anni dell’attuale presidenza Trump: dalla firma del memorandum (6 dicembre 2017) che applicava concretamente il già esistente Jerusalem Embassy Act (1995) siglato da Bill Clinton (trasferimento della sede diplomatica da Tel Aviv a Gerusalemme) – con il riconoscimento ufficiale aggiuntivo della stessa Gerusalemme come unica capitale dello Stato ebraico – fino alle azioni di contrasto nei confronti delle “minacce” all’integrità dello stato d’Israele (Siria, Iran fino alle stesse “organizzazioni terroristiche palestinesi” nel territorio e nella striscia di Gaza) e al riconoscimento ufficiale, da parte statunitense, della sovranità israeliana lungo le alture del Golan, oggetto di contesa con la Siria (25 marzo 2019).

In sede diplomatica, l’operato statunitense presso le Nazioni Unite si è mosso fianco a fianco negli anni con quello israeliano. Mosso con decisione nell’attuare un drastico taglio dei finanziamenti all’ONU e alle sue commissioni[39] e forte del proprio diritto di veto – con l’ambasciatrice Nikki Haley – in caso di ostacoli. Un veto esercitato nella riunione del Consiglio di Sicurezza ONU dell’17 dicembre 2017 dinnanzi a una maggioranza schiacciante (quattordici stati contro uno) a favore di una risoluzione di condanna della scelta di Trump. Condanna presentata nuovamente poi nel voto dell’Assemblea Generale dell’ONU del 21 dicembre 2017, conclusosi con l’approvazione di una risoluzione[40] e il “ricordo – da parte della Haley – di quei paesi che votarono a favore della risoluzione”[41].

Fonte: The White House/Flickr

La data del 28 gennaio scorso poi ha rappresentato un’ulteriore accelerazione nei progetti israelo-statunitensi con la presentazione alla Casa Bianca del piano di pace ideato dalla squadra di esperti guidata da Jared Kushner, genero di Donald Trump che dal 27 marzo 2017 ricopre l’incarico di suo consigliere speciale. Un progetto che dalla stampa – e dal Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu – è stato ridefinito come “l’accordo del secolo”. Il progetto di Trump, liberamente consultabile sul sito della Casa Bianca, offre in realtà scenari ben diversi: ed è utile in questo senso menzionare l’intervento del giornalista britannico (residente a Nazareth) Jonathan Cook sul tema nel suo articolo per il sito “Mondoweiss”.

Lo scenario che ne emerge, infatti, è decisamente poco confortante:

“La cosiddetta “Visione per la Pace” svelata Martedì – scrive Cook – conferma semplicemente che il governo statunitense ha adottato pubblicamente ciò che è noto da tempo immemore in Israele: che questa ha il diritto di poter espropriare in modo permanente le porzioni di territorio occupate illegalmente durante gli ultimi cinquant’anni impedendo ai Palestinesi di poter avere alcuna speranza di uno Stato.” [42]

Leggendo i termini della proposta infatti, si possono osservare una serie di elementi comuni a un piano di pace già esistente formulato e presentato nel 1967, nel pieno della Guerra dei Sei Giorni, dall’allora Ministro del Lavoro israeliano Yigal Allon, al punto che alcuni analisti hanno ritenuto l’opera come una sua rivisitazione moderna[43].

Nel menzionare pertanto i passaggi più significativi dell’operato statunitense sulla questione, rafforzati dall’analisi di un “accordo” che de facto crea una cantonizzazione territoriale (sul modello dei bantustan) dell’area geografica in essere, smilitarizzata e slegata dalla comunità della propria diaspora, sorge una semplice domanda legittima: dove è la Palestina?

Dove erano i delegati palestinesi nella presentazione a mezzo stampa del c.d. “Accordo del Secolo” di Trump per la pace nella regione? Non c’erano, non sono stati invitati, non erano ospiti graditi.

Dove erano gli Stati Uniti di Donald Trump quando veniva richiesto di ascoltare le istanze della Palestina, del presidente Abu Mazen, e dei palestinesi lungo la Cisgiordania e la Striscia di Gaza? Erano – volutamente – assenti, fermi nelle posizioni di retorica circostanziale per la pace tra i due popoli e l’illusoria soluzione a due stati mentre agivano nella direzione diametralmente opposta con lo spostamento della propria sede rappresentativa in Israele nella sua capitale.

È ferma opinione dell’autore che gli Stati Uniti d’America non si presentino come mediatore imparziale nella questione del conflitto israelo-palestinese, e che sotto la presidenza di Donald Trump abbiano scelto definitivamente da quale parte stare, ovvero a sostegno “dell’unica democrazia presente nel Medio Oriente”.

Le scelte geopolitiche portate da avanti da Washington nel corso del mandato presidenziale di Trump e la retorica utilizzata per giustificarle – tanto dal presidente quanto dai suoi collaboratori – hanno rispecchiato e continuano a mostrare, in modo incontrovertibile, l’adesione totalizzante alla narrativa e alla politica portata avanti da Israele a difesa di se stessa e del diritto della propria Nazione a esistere.

Il tutto a discapito del popolo palestinese, in evidente e manifesta violazione di numerose risoluzioni delle Nazioni Unite, e nel progetto – da parte israeliana – di poter finalmente ridefinire i propri confini nazionali secondo il sogno idealizzato tanto dai pionieri del ricongiungimento del popolo ebraico con la propria Terra Promessa (come Theodor Herzl) quanto dai padri fondatori dello stato d’Israele come Chaim Weizmann, Ze’ev Jabotinsky e lo stesso David Ben-Gurion (primo presidente d’Israele e promulgatore della sua Dichiarazione d’Indipendenza): il sogno di una Grande Israele (o Eretz Israel in ebraico) che racchiuda al suo interno i confini indicati nei libri dell’Antico Testamento e che vede da decenni in Benjamin Netanyahu e la destra nazionalista del Likud il suo erede più forte.

La commistione tra la politica nazionalista e una delle tre religioni monoteiste dell’umanità si sintetizza attorno a una parola, una definizione, un manifesto d’idee e valori: il Sionismo, che trova sponda tanto nel mondo ebraico quanto in quello cristiano (nella galassia delle comunità protestanti, il culto evangelico è quello con legami più stretti con Israele da un punto di vista etico-morale) quanto, soprattutto, nella corrente politica neoconservatrice statunitense.

Quale ruolo hanno giocato e giocano figure di spicco della squadra presidenziale trumpiana come il vice-presidente Mike Pence e l’attuale Segretario di Stato Mike Pompeo (entrambi evangelici) o l’ex-ambasciatrice presso le Nazioni Unite Nikki Haley (figura di prim’ordine del blocco neoconservatore repubblicano) nel plasmare la visione internazionale statunitense e la sua ostilità verso attori non allineati con l’ordine vigente (quello delle “nazioni civilizzate”) ?

Il Partito Repubblicano dei senatori Mitch McConnell e Lindsey Graham (due noti “pacifisti”) – nonché partito di appartenenza dell’ex consigliere di Trump John Bolton – gioca un ruolo fondamentale nell’adozione di principi strategici tanto nell’area israelopalestinese quanto nel resto del Medio Oriente?

Il Covid-19: una nuova bufera si abbatte sul presidente

“Una perdita incalcolabile”, così ha titolato la prima pagina dell’edizione cartacea del “New York Times” del 24 maggio dedicata alla memoria delle vittime da COVID-19 negli Stati Uniti.

I numeri sono pesantissimi e raccontano finora di una situazione mortificante, non solo in ottica sanitaria: agli oltre 1.643.000 contagiati e ai 97.722 morti[44] infatti, si aggiungono 38.500.000 statunitensi senza lavoro che hanno fatto richiesta per il sussidio di disoccupazione (il cui tasso è salito vertiginosamente al 14,7%, dato secondo solo a quello della Grande Depressione).

In poco più di due mesi dal primo decesso, la pandemia da coronavirus non ha soltanto superato il numero di morti dell’attacco alle Torri Gemelle dell’11 settembre, quello di Pearl Harbor e il numero totale dei morti della guerra in Vietnam, ma ha spazzato via il numero di occupati e di posti di lavoro nel paese, sgretolando uno dei caposaldi della politica di Trump: il deciso rilancio dell’economia e dell’occupazione lavorativa statunitense. Rimane nella memoria di tutti, inoltre, l’immagine drammatica delle fosse comuni scavate ad Hart Island, nel Bronx newyorkese, per contenere il numero esponenziale di bare delle vittime non reclamate dai propri cari.

“Un completo disastro”, per utilizzare un eufemismo trumpiano, con l’aggravante di non aver agito tempestivamente dinnanzi alle notizie giunte nei mesi dalla Cina (un’affermazione questa da inserire all’interno di un contesto alquanto precario, al netto degli eufemismi e del sarcasmo), dall’Italia e dal resto dell’Europa. Basterebbe soltanto ricordare, infatti, le parole pronunciate da Donald Trump in un’intervista rilasciata su “Fox News” lo scorso 4 marzo quando da ospite del giornalista Sean Hannity, replicava in questo modo[45] in riferimento ai dati allora pubblicati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)[46]:

“Credo che il 3,4% sia un numero falsato. Ora, questa è soltanto una mia impressione – basata su una serie di conversazioni avute con molte persone del settore, perché molte persone l’avranno ma sarà una forma molto lieve. Si rimetteranno in sesto molto velocemente, non si fanno visitare da un medico, nemmeno lo chiamano. Ma non sentirete nulla di loro. Non si può quindi metterle assieme nel computo dell’intera popolazione per questa influenza – o virus”

Una completa sottostima del problema – anche se va detto come non sia stato l’unico – ma con l’aggravante di aver potuto seguire l’esplosione dei focolai in Europa[47] e aver agito ciononostante in maniera tardiva per bloccare sul nascere l’eventuale esplosione del contagio nel Paese (soltanto l’11 marzo venne istituito un blocco temporaneo dei voli verso il continente europeo, con la sola eccezione del Regno Unito). Questo nonostante avesse il fattore temporale dalla propria parte.

Nel mentre, l’intervento della task force nominata per monitorare e contrastare lo sviluppo del virus (29 gennaio) – rappresentata a livello pubblico dall’immunologo Anthony Fauci – e lo scontro di Trump con quest’ultimo sulle modalità di ripartenza del paese: troppo “stringenti” quelle di Fauci, a fronte della necessità di far ripartire la macchina produttiva statunitense, totalmente inadeguate e distanti dalla realtà quelle di Trump, una realtà scandita dall’aumento esponenziale di contagiati e di vittime, con indici – in alcuni periodi – di mille/duemila decessi al giorno. Nel mentre, nelle conferenze stampa del presidente statunitense si mostrava l’approccio confusionario e in alcuni casi gravemente disinformativo di Trump sul COVID-19, come l’auspicio “della riapertura del paese (e dei luoghi di culto) per Pasqua” (24 marzo) o con i trattamenti sperimentali “a base di raggi ultravioletti e iniezioni di disinfettante” (24 aprile).

Una serie di orrori comunicativi dietro ai quali, alla fine e messo alle corde dall’opinione pubblica della popolazione, cambiare obiettivo e indicare il vero responsabile della conta dei morti nel paese: il silenzio del regime cinese con la complicità dell’OMS, accusata di essere “troppo vicina alle autorità del regime di Pechino” e minacciata di un sostanziale taglio dei fondi stanziati da Washington. La pandemia sanitaria che diventa quindi una questione geopolitica tra superpotenze, in quelli che potrebbero essere i preparativi per ciò che sarà del mondo una volta superata l’emergenza del COVID-19[48].

Una ricostruzione che risulta persino comprensibile, se si considera la purtroppo magistrale opera di soft power in atto a Pechino, capace di tramutarsi da untore a salvatore del mondo con il “generoso” invio, nelle zone più colpite dal virus, di materiale medico e personale sanitario pronto a intervenire per combattere al fianco dei medici in prima linea nel mondo, nell’ingenuità generale dell’opinione pubblica internazionale.

Ma al contempo, tale ricostruzione appare essere come una delle ultime carte rimaste in mano per ottenere risultati convincenti, per un presidente che ha agito in maniera sconclusionata e impulsiva. Un’azione avvenuta dapprima denigrando gli approcci di paesi colpiti dalla pandemia e poi intervenendo attivamente, tramite i canali della solidarietà o con invii di fondi, materiale e personale sanitario o militare (a questo fa riferimento il memorandum per l’invio di aiuti nel nostro Paese). Il tutto per mantenere alta l’influenza e la presenza del proprio paese a discapito dell’intervento di altri attori, nel caso specifico Cina e Russia.

Il resoconto finale e gli scenari di novembre

Prima dell’esplosione della pandemia da COVID-19, la corsa verso la Casa Bianca di questo novembre si presentava come una questione molto semplice per Donald Trump, forte di un consenso frutto delle numerose promesse mantenute verso il proprio elettorato e di una situazione di importante crescita economica nel Paese. Una superiorità che ha attraversato numerose intemperie e che pareva rafforzata anche dalla scelta scaturita delle primarie democratiche, ricaduta sul nome di Joe Biden, un personaggio sul quale Trump ha agito e sta continuando ad agire, a livello comunicativo ma non solo (il caso “Ucrainagate”, oggetto del tentativo d’impeachment, rientra in questa casistica).

Al netto del radicale cambiamento dello scenario in questione a seguito della pandemia globale, che ha sicuramente rimesso molte certezze in discussione, si è cercato di dimostrare come questa narrazione non sia veritiera e che negli oltre tre anni e mezzo alla guida del popolo statunitense, il presidente Trump e la sua amministrazione si siano resi attivamente partecipi anche di alcune gravissime scelte strategiche dettate dal proprio (erroneo) sensazionalismo in termini di politica internazionale e per imporre la propria supremazia nel sistema internazionale dinnanzi all’emergere di nuove minacce rappresentate dalla Cina di Xi Jinping o la stessa Russia, continuamente accusata di mirare alla delegittimazione del sistema delle democrazie occidentali.

Ci si domanda: ci sarà un secondo mandato per Trump o si assisterà a un cambio della guardia dagli esiti imprevedibili nel medio e nel lungo periodo?

Di sicuro, l’attuale situazione rende le elezioni presidenziali del 2020 un evento dall’esito incerto che potrebbe giocarsi per una questione di voti. Eppure, nonostante tutto ciò, alcuni sondaggi politici usciti in questi ultimi giorni darebbero incredibilmente il democratico Biden con un vantaggio di oltre dieci punti percentuali nei confronti di Donald Trump. Vista la tempistica, risultano essere dati che in parte fanno sorridere, se si considera proprio l’illustre precedente del 2016: anche in quella occasione, i sondaggi indicavano la Clinton

vincitrice con un ampio distacco percentuale. Il finale di quella storia è noto a tutti.

Guglielmo Vinci per www.policlic.it

Note a margine

[1] Lo scenario britannico è stato seguito con profondo interesse, nel corso degli anni, da parte di alcuni dei nostri opinionisti con un ciclo tematico di approfondimenti. Si consiglia, nello specifico, il contributo del presente autore in MAYhem – UKIP : dal suicidio al “nuovo ruggito” del Leone Farage? (Policlic.it,16/06/2017) e il più recente contributo di Alessandro Lugli, Brexit e la grande recessione: come l’austerity ha influenzato il Leave (Policlic.it, 12/03/2020).

[2] A seguito della vittoria alle elezioni presidenziali, si dovette attendere il 20 gennaio 2017 per la cerimonia d’avvicendamento tra il presidente uscente Barack Obama e il neoeletto Trump.

[3] Gli Stati Uniti d’America sono stati oggetto di un ciclo di sei approfondimenti critico-analitici volto ad analizzarne principalmente la politica estera perpetuata nel corso degli ultimi duecentoquaranta anni di Storia e sul cambiamento strutturale portato avanti dal suo ventottesimo presidente, Thomas Woodrow Wilson (1856-1924). Questi approfondimenti (in attesa del settimo e ultimo capitolo) sono stati raccolti e pubblicati per “Policlic” dal presente autore nel ciclo Critica Al Wilsonismo – Come un uomo cambiò (radicalmente) la società statunitense.

[4] Si fa riferimento alla crisi economica del 2008 dovuta all’esplosione della bolla speculativa legata ai cosiddetti mutui subprime, fautrice del crollo in rapida successione di importanti istituti finanziari e società immobiliari nonché assicurative statunitensi (Lehman Brothers, Bear Sterns, Wachovia, Fannie Mae e Freddie Mac tra i nomi più importanti). In tale contesto economico ereditato dell’allora presidente Barack Obama dalla precedente amministrazione Bush Jr. (che già aveva effettuato interventi, tramite il piano Paulson, per evitare il fallimento di istituti bancari e finanziari considerati “too big to fail”, ovvero troppo importanti per la sostenibilità dell’intero sistema economico e produttivo statunitense), l’intervento presidenziale fu volto al massiccio intervento federale nel salvataggio degli istituti più indebitati (tra i quali la stessa Bank of America), a un conseguente piano di investimenti e stimoli all’economia legati a loro volta ad importanti tagli lineari della spesa pubblica statunitense in più anni.

[5] Le politiche di Obama (in gergo Obamanomics) nel periodo 2008-2016 permisero, a fronte di un calo minimo del PIL nel 2008 (-0,1%) e del suo crollo nell’anno successivo (-2,5%), di azzerare lo stesso nel 2010 (+2,5%) mantenendo una crescita altalenante con valori positivi tra l’1,5 e il 2,5% negli anni successivi.

Al contempo, il PIL pro capite fu tra gli indicatori maggiormente penalizzati dalla crisi (-3,4% nel 2009, dato recuperato solo parzialmente negli anni seguenti) al pari del tasso di disoccupazione (che nel periodo 2009-2011 si mantenne stabilmente oltre il 9% per poi diminuire gradualmente negli anni fino a calare sensibilmente nel biennio 2015-2016). Per i dati e i grafici sul PIL e il PIL pro capite statunitense, si veda The World Bank/Banca Mondiale; per disoccupazione, U.S. Bureau of Labor Statistics.

[6] “I am self-funding my campaign and am therefore not controlled by the lobbyists and special interests like lightweight Rubio or Ted Cruz!” (@realDonaldtrump/Twitter)

[7] Per approfondire si rimanda al contributo dell’autore in Critica al Wilsonismo – Gli Stati Uniti “dopo” Wilson : Gli interregni di Ford e Carter, la nascita dei Neo-Cons e l’epopea di Ronald Reagan (Policlic.it, 12/12/2018)

[8] “Il dibattito accademico e intellettuale ha avuto modo di porre Woodrow Wilson tra i più illustri e nobili figli d’America (nonostante alcune sue evidenti contraddizioni), esaltandolo per i propri meriti come pioniere solitario e precursore della nuova società occidentale [..] Il termine Wilsonismo però è minoritario, usato di rado, quasi mai…e a torto: tale definizione infatti, esistente – e pertanto non frutto dell’immaginazione o di una personale licenza creativa – comporterebbe la presa di coscienza del senso (fortemente) dispregiativo e dell’accezione negativa che si andrebbe ad associare a suddetta figura e alle sue politiche. [..] La Storia infatti ha avuto modo di dimostrare come la politica estera degli Stati Uniti, “nobilitata” da motivazioni ed argomentazioni ereditate dal pensiero di Thomas Woodrow Wilson concretizzatesi in seguito anche con la nascita dell’Organizzazione delle Nazioni Unite [..] e con la ridefinizione tanto del diritto internazionale quanto della Diplomazia nella sua “Arte”, si sia mossa esattamente nella direzione opposta ai principi morali wilsonisti.”

Si rimanda al contributo dell’autore in Critica al Wilsonismo – Come un uomo cambiò (radicalmente) la società statunitense (Policlic.it, 07/02/2018)

[9] Si fa riferimento alla figura del ventiseiesimo presidente degli Stati Uniti d’America, Theodore Roosevelt (1858-1919)

[10] “Sta piuttosto a noi il votarci qui al grande compito che ci è dinnanzi: che da questi morti onorati ci venga un’accresciuta devozione a quella causa per la quale essi diedero, della devozione, l’ultima piena misura; che noi qui solennemente si prometta che questi morti non sono morti invano; che questa nazione, guidata da Dio, abbia una rinascita di libertà; e che l’idea di un governo del popolo, dal popolo, per il popolo, non abbia a perire dalla terra.” (estratto da Abraham Lincoln, Discorso di Gettysburg del 19 novembre 1863, trd. italiana riconosciuta dalla Library Of Congress, Washington, Washington D.C.)

[11] Si rimanda a Gina Gopinath, “The Great Lockdown: Worst Economic Downturn Since The Great Depression” (IMFBlog, 14/04/20) e Dominic Rushe, Lauren Aratani e Amanda Holpuch, “36m Americans now unemployed as another 3m file for benefits” (The Guardian, 14/05/2020)

[12] “The TPP is horrible deal. It is a deal that is going to lead to nothing but trouble. It’s a deal that was designed for China to come in, as they always do, through the back door and totally take advantage of everyone. It’s 5,600 pages long. So complex that nobodies [sic] read it”. (Donald Trump, intervento durante il FBN/WSJ Grand Old Party debate, 11 novembre 2015)

[13] “I have long contended that NAFTA was perhaps the worst trade deal ever made. [..]

Throughout the campaign, I promised to renegotiate NAFTA, and today we have kept that promise. But, for 25 years, as a civilian, as a businessman, I used to say, “How could anybody have signed a deal like NAFTA?” (Donald Trump, Remarks by President Trump on the United States-Mexico-Canada Agreement, 1/10/2018)

[14] La ONG fondata da Raed Saleh e James Le Mesurier fu oggetto nel 2016 di un mediometraggio documentaristico di 40 minuti intitolato The White Helmets, vincitore del Premio Oscar per il Miglior cortometraggio documentario nell’89sima edizione degli Academy Awards. Diretto dal regista britannico Orlando von Einsiedel e distribuito da Netflix, il documentario racconta le attività dei volontari dell’organizzazione tra la Turchia e la Siria, sotto i bombardamenti di Aleppo. La storia di questa organizzazione è tuttavia molto meno “romantica” di quanto sia stata dipinta dalla pressante narrazione ostile alla figura del presidente siriano: più direttamente, si tratta di un’organizzazione legata alle varie forze anti-Assad, con annessi collegamenti ai gruppi jihadisti presenti in loco. Il co-fondatore Le Mesurier è morto in circostanze misteriose a Istanbul lo scorso 11 novembre. Si rimanda a Dario Papale Scuderi, I White Helmets sono sepolcri imbiancati e Fabrizio Verde, ‘Left’ cancella tutti gli articoli e post filo Caschi Bianchi, chi deve scusarsi?

[15] Si rimanda alla conferenza stampa congiunta tenuta a Washington il 5 aprile dal presidente Trump e il re Abdallah II di Giordania, nella quale il presidente statunitense affermava come l’attacco con armi chimiche “avesse cambiato [TdA] il suo atteggiamento verso la Siria e Assad” (traduzione italiana “RaiNews”)

Fonte video: Associated Press/Youtube

[16] Si rimanda all’intervento dell’allora ambasciatrice statunitense presso le Nazioni Unite Nikki Haley del 5 aprile 2017. Fonte: C-SPAN/Youtube

[17] “Cuando todos estábamos aquí discutiendo y exigiendo la necesidad de una investigación independiente, imparcial, completa Estados Unidos se convierte en el investigador,se convierte en el fiscal,se convierte en el juez y se convierte en el verdugo. ¿Dónde está la investigación que permite determinar objetivamente quién es el responsable de esos ataques? (Sacha Sergio Llorenti, intervento durante la 7919sima riunione del Consiglio di Sicurezza ONU, per l’intervento completo e la registrazione dell’intera sessione, si rimanda a “UN Web Tv”)

[18] Il documento trattante il rapporto è consultabile in UN Human Rights Council (9 August 2018). “VI. Ongoing investigations”. Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic (Report) / United Nations

[19] Tre voti a favore (Russia, Cina e Bolivia), quattro astensioni (Etiopia, Guinea Equatoriale, Perù e Kazakistan) e otto voti contrari (Stati Uniti, Francia, Regno Unito, Paesi Bassi, Svezia, Kuwait, Costa d’Avorio e Polonia)

[20] Haley: US lock and loaded if Syria uses gas again (Fonte: CNN/Youtube, 14/04/2018)

[21] “Las acciones unilaterales responden no solamente a intereses específicos de quienes las ejercen, si no que son medidas permítanme la exprecion – imperialistas. Sucede que los imperios, como deciamos en otra intervencion, se creden moralmente superiores al resto del mundo. Se creden exceptionales y se creden indispensables y por tanto se creden por encima de la ley.” (Sacha Sergio Llorenti, intervento durante la 8233sima riunione del Consiglio di Sicurezza ONU, 14 aprile 2018, traduzione mia).

Di seguito si allega la trascrizione dei lavori ivi menzionati disponibile sul sito del Security Council Report e si rimanda a “UN Web TV”.

[22]“L’Italia non è un paese neutrale, non è un paese che sceglie di volta in volta con chi schierarsi tra l’Alleanza Atlantica e la Russia. L’Italia è un coerente alleato degli Stati Uniti da molti decenni ed è un coerente alleato non di questa o quella amministrazione americana, voglio essere molto chiaro da questo punto di vista. È un coerente alleato degli Stati Uniti [..], l’Italia è sempre stata da questa parte. È una scelta di campo? Sì, è una scelta di campo, è la nostra scelta di campo.” (Paolo Gentiloni nell’informativa urgente al Parlamento italiano del 17 aprile 2018). Fonte: Palazzo Chigi/Youtube (17/04/2018)

[23] Vedi nota 22

[24] Si consiglia caldamente la lettura di Robert Fisk, The search for truth in the rubble of Douma – and one doctor’s doubts over the chemical attack (“The Independent”, 17/04/2018), Robert Fisk, The evidence we were never meant to see about the Douma ‘gas’ attack (“The Independent”, 23/05/2019) e la consultazione degli OPCW Douma Docs/Wikileaks (23/10-27/12/2019)

[25] Un caso a parte è rappresentato dalla Siria, dove sebbene la maggioranza della popolazione sia di credo sunnita, viene garantita la libertà di culto e un importante ruolo sociale viene giocato dalla componente alawita della popolazione stessa, gruppo al quale appartiene la famiglia Assad.

[26] “The Iranian regime is the leading state sponsor of terror. It exports dangerous missiles, fuels conflicts across the Middle East, and supports terrorist proxies and militias such as Hezbollah, Hamas, the Taliban, and al Qaeda. [..]

The fact is this was a horrible, one-sided deal that should have never, ever been made. It didn’t bring calm, it didn’t bring peace, and it never will.” (Donald Trump)

Fonte: Washington Post/Youtube

[27] Si rimanda a Laura Cavestri, La rottura di Trump con l’Iran mette a rischio 30 miliardi per l’Italia (Il Sole 24 Ore, 10/05/2018)

[28] “Last night, at my direction, the United States military successfully executed a flawless precision strike that killed the number-one terrorist anywhere in the world, Qasem Soleimani.” (Donald Trump, 03/01/2020)

Fonte: C-SPAN/Youtube

[29] “As President, my highest and most solemn duty is the defense of our nation and its citizens.” (ibidem)

Vedi punto 28

[30] Si consiglia la lettura di Jacob Heilbrunn, Trump’s Reckless Iran Strike Could Be A Sarajevo Moment (Nationalinterest.org , 03/01/2020) e l’intervista di Roberto Vivaldelli al professor John Mearsheimer (UChicago) in R. Vivaldelli, Mearshheimer: “Gli Usa sottovalutano la reazione dell’Iran” (InsideOver, 04/01/2020)

[31] https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1213919480574812160; https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1213593975732527112

[32] L’Iran conta ad oggi oltre 135.000 contagiati e 7.417 decessi (dati aggiornati al 24 maggio 2020)

[33] Full speech: Donald Trump addresses AIPAC Fonte: CBSN/Youtube (21/03/2016)

[34] “The United Nations is not a friend of democracy, is not a friend to freedom, is not a friend even to United States of America where – as you know- it has its home and surely is not a friend of Israel.” (Donald Trump). Vedi nota 33

[35] “Iran is a problem in Iraq, a problem in Syria, a problem in Lebanon, a problem in Yemen and would be a very very major problem in Saudi Arabia.” (ibidem)

[36] “An agreement imposed by United Nations would be a complete disaster. The United States must oppose this resolution by using their power of veto [..] because this is not how you make a deal.” (ibidem)

[37] Il trasferimento dell’ambasciata statunitense a Gerusalemme, avvenuto il 14 maggio 2018, è stato oggetto di un’analisi giuridica firmata da Renata Ranucci, Il trasferimento dell’Ambasciata USA a Gerusalemme: cosa prevede il diritto internazionale? (Policlic.it ,11/05/2018)

[38] Vedi nota 33

[39] Esempi a riguardo sono il taglio dei finanziamenti statunitensi all’UNRWA/United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East e il successivo abbandono delle delegazioni di Washington dagli organi dell’ONU come l’UNESCO (ottobre 2017) – rea di avere accettato la nomina della Palestina al suo interno – e il UNHRC (giugno 2018) – accusata, nelle parole di Haley e del segretario di Stato Pompeo, “di avere adottato più risoluzioni di condanna contro lo stato d’Israele di qualsiasi altro paese messo assieme”. Fonte video: CBC News/Youtube

[40] Una risoluzione di condanna, presentata dalle delegazioni di Yemen e Turchia, venne approvata con 128 voti favorevoli (inclusa l’Italia), 35 astensioni e 9 contrari (Stati Uniti, Israele, Guatemala, Honduras, Isole Marshall, Micronesia, Nauru, Palau e Togo)

[41] “The United States will remember this day in which it was singled out for attack in the General Assembly for the very act of exercising our right as a sovereign nation. We will remember it when we are called upon to once again make the world’s largest contribution to the United Nations. And we will remember it when so many countries come calling on us, as they so often do, to pay even more and to use our influence for their benefit.” (Nikki Haley, intervento durante la 37ima riunione plenaria della 10ma sessione speciale d’emergenza dell’Assemblea Generale ONU, 21/12/2017) Fonte: C-SPAN/Youtube

[42] “The so-called “Vision for Peace” unveiled on Tuesday simply confirmed that the US government has publicly adopted the long-running consensus in Israel: that it is entitled to keep permanently the swaths of territory it seized illegally over the past half-century that deny the Palestinians any hope of a state.” in Jonathan Cook, Trump’s ‘deal of the century’ won’t bring peace – that was the plan (“Mondoweiss”, 30/01/2020)

[43] Si consiglia Robert Mackey, Netanyahu Hints Trump Peace Plan Will Allow Israel to Annex Key West Bank Territory (“The Intercept”, 11/09/2019)

[44] Dati aggiornati al 25 maggio 2020

[45] Well I think the 3.4% is really a false number.

Now, this is just my hunch, and – but based on a lot of conversations with a lot of people that do this, because a lot of people will have this and it’s very mild. They’ll get better very rapidly, they don’t even see a doctor, they don’t even call a doctor. You never hear about those people. So, you can’t put them down in the category of the overall population in terms of this corona flu and – or virus.“, Fonte: Fox News/Youtube, traduzione mia

[46] I dati sono raccolti nel rapporto Coronavirus disease 2019 (COVID-19) Situation Report – 46 dell’OMS.

[47] Un elemento “a favore” di Trump: dal 31 gennaio risultava già attivo il divieto d’ingresso nel Paese per i viaggiatori provenienti dalla Cina.

[48] Si invita caldamente alla lettura di Henry Kissinger, The Coronavirus Pandemic Will Forever Alter the World Order (The Wall Street Journal, 03/04/2020), consultabile anche sul sito www.henryakissinger.com. Per una fonte in lingua italiana sull’argomento, si rimanda a Roberto Vivaldelli, Parla Kissinger: “Il COVID-19 cambierà l’Ordine Mondiale” (InsideOver, 04/04/2020)