La politica estera è tradizionalmente considerata un settore decisionale sottratto al controllo della popolazione e condotta da precipue figure – il Sovrano ed il Ministro degli Esteri – essendo bilateralmente condotta, tramite negoziati confidenziali e segreti, da ambasciatori permanenti. Essa rappresenta l’attività governativa di definizione, elaborazione e implementazione dei meccanismi di espletamento e delle modalità mediante le quali gli stati perseguono i propri obiettivi nel sistema internazionale. L’interesse nazionale, dunque, che in Italia diviene un mero esito negoziale frutto di compromessi, perché erroneamente identificato con la sommatoria dei singoli interessi particolaristici.

Qual è il primario interesse di uno Stato nel contesto internazionale, strutturalmente anarchico perché privo di una suprema autorità politica autorizzata ad esercitare legittimamente il sovrano diritto dell’uso della forza (contrariamente a quanto avviene nella dimensione interna)? Assicurare la preservazione dell’attore quale entità politica autonoma e sovrana; in una parola, indipendenza. Le Forze Armate rappresentano un vitale ed imprescindibile elemento della sovranità statale e strumento di proiezione internazionale del paese nello scacchiere globale. Difesa, prima d’esser un Ministero è una idea, una necessità, una condizione d’esistenza identitaria per lo Stato e una esigenza volta alla preservazione dell’integrità patria, della sua sicurezza e visibilità internazionale. In tal senso il concetto relativo alla Difesa non riesce scevro da legami intessuti diplomaticamente e talvolta da stretti nodi che impediscono ovviamente al singolo programma politico di sottrarsi ad impieghi doverosi.

La massificazione della politica, la capillare diffusione dei mezzi di informazione capaci di esercitare condizionamenti politici (il cosiddetto “Cnn effect”, che ci ha abituati a pensare alla guerra come una trasmissione televisiva, o la televisione indissolubilmente correlata alla guerra), la crescita delle interconnessioni di natura economica che hanno condotto alla “complessa interdipendenza” della globalizzazione, e l’esponenziale incremento degli attori e dei luoghi in cui l’azione esterna di un paese si esplica hanno portato a fare della politica estera e di difesa temi imprescindibili del dibattito pubblico che precede le – “free, fair, periodical and transparent” – tornate elettorali.

La democrazia, d’altronde, rappresenta una peculiare tipologia di regime politico che non ha a che fare con le modalità di esercizio del potere (pur non potendo prescindere dall’indipendenza dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario e da tanto idonei quanto incisivi checks and balances), bensì con la legittimazione del potere stesso. Ergo, la presenza di elezioni trasparenti e periodiche costituisce il primo e più importante elemento di un assetto che possa compiutamente definirsi democratico. Eppure, nonostante le premesse fatte, al di là di sporadici slogan poco dettagliati – il più delle volte poco convinti e convincenti – proprio la proiezione esterna dell’Italia e la politica di difesa sono temi volutamente ignorati (perché impopolari) in questa campagna elettorale che conduce alle decisive elezioni del 4 marzo. Un fenomeno di tendenza delle ultime tornate elettorali – in Europa ed oltreoceano – che dovrebbe sorprenderci fino ad un certo punto.

La politica estera costituisce il banco di prova di una classe dirigente che, nel perseguimento dell’interesse nazionale, scommette su se stessa e sulla propria compattezza. L’Italia – che non è un “sistema paese” – in cui la divisione è trasversale e il senso di unità nazionale deficitario, pecca in ciò. Il provincialismo, fattore di ulteriore marginalizzazione, è insito in élite che delegano a contingenze esterne – di cui, pur non potendone sfuggire, non necessariamente occorre esser schiavi – la risoluzione delle problematiche e sfide internazionali che il proprio paese si trova ad affrontare. Totale deresponsabilizzazione, contestualmente ad un quadro geopolitico che si è avviato ad una intensa e febbrile mutazione, con tra l’altro una progressiva apertura di nuovi fronti e confronti con inaspettate minacce. È vero, in un’elezione si trionfa convincendo l’elettorato dell’efficacia delle proprie politiche nazionali, con risultati del breve periodo e con fantasmagorici tagli sulle imposte; ma è altresì vero che non è possibile prendere in considerazione il futuro di una nazione senza esporre i suoi engagements internazionali.

I rapporti interstatali sono caratterizzati da estrema dinamicità: mutamenti ed adeguamenti sono costantemente in atto. Essi, tuttavia, avvengono contestualmente ad una configurazione internazionale legittimata, cioè accettata dalle maggiori potenze che ne preservano la reiterazione e assicurano il funzionamento. Viviamo un periodo di delicata transizione geopolitica e di multipolarizzazione dello scacchiere globale: il sistema internazionale liberaldemocratico, il complesso di principi ed istituzioni attraverso le quali è stata assicurata la governance del sistema stesso a partir dal secondo dopoguerra, imperniato sull’egemonia statunitense e sul Washington consensus – tramutatosi in unipolare a seguito della “vittoria” della guerra fredda e la sconfitta di un modello politico economico sociale antagonista (quello sovietico) – può dirsi ormai tramontato. Cina e Russia, a cui in un futuro prossimo sarà da aggiungere anche l’India, rappresentano i nuovi poli del sistema internazionale, benché sia prematuro parlare di effettiva collaborazione sino-russa in chiave antiamericana.

Contestualmente al ridimensionamento della postura imperiale degli Stati Uniti e l’affermazione di una tendenza neoisolazionista, funzionale a prevenire crisi da overstretching, le già menzionate Cina e Russia (che non a caso vengono descritte nella National Security Strategy dell’amministrazione Trump quali potenze revisioniste) si propongono quali global veto players del nuovo ordine internazionale che va progressivamente affermandosi e che vede il ritorno ad una versione rivisitata del più classico concetto realista di “balance of power” – in cui non si prescinde dal rapporto competitivo tra le maggiori potenze del quadro stesso. Mentre, cioè, a seguito degli attacchi al World Trade Center dell’11 settembre 2001 che annullavano la netta separazione tra interno/esterno, si credeva che il baricentro delle relazioni internazionali potesse progressivamente spostarsi verso la lotta alle minacce transnazionali e multidimensionali, si è affermata la tendenza di decostruzione dell’architettura multilaterale e il ritorno ad una politica di aperta competizione – che, occorre specificare, può anche essere identificata quale uno dei fattori del “miracolo europeo”. Ma occorre esser chiari: gli Stati Uniti, nonostante le tante speculazioni e gli errori di percezione che vengono commessi, non sono isolati internazionalmente e continuano a rappresentare il centro del mondo in esame.

Nel sistema internazionale, gli Stati Uniti sono la superpotenza per antonomasia. E non esistono alternative percorribili, almeno fino ad ora, al liberalismo. Anzi, è proprio la struttura istituzionale degli Stati Uniti a creare le condizioni per la produzione di quella innovazione e di quella creatività che sono l’unico vero motore della crescita economica. Cina e Russia, invece, che costituiscono challenger strategici all’egemone statunitense, sono degli stati di westfaliana memoria con un sacro culto dei confini e una fede ferrea nel principio di non ingerenza negli affari interni – interpretazione classica del diritto internazionale – e propugnanti una visione ideologica conservatrice ed incentrata sui valori nazionali piuttosto che “universali”: cuius regio, eius religio. Il legame tra conservatorismo, esaltazione dei valori nazionali e della specificità russa – di cui la religione è parte integrante – e la politica estera è chiaramente evidente specialmente per la Russia; per ciò che riguarda la Cina, invece, ponendo l’attenzione più sui diritti socio-economici che su quelli civili e politici, il principio della sovranità e l’autonomia nella gestione degli affari interni trascendono qualsivoglia responsabilità internazionale.

Tornando all’Italia, troppo spesso, nella penisola più che altrove, dispersione e concentrazione di potere sono oggetto di confuse polemiche politiche – che muovono da improprie argomentazioni, di cui il fantasma di quell’esperienza terribile che fu il “fascismo” fa pienamente parte. L’esistenza di una verticale del potere e una specifica e distinta ripartizione di competenze tra i vari organi statali sono fondamentali per poter contare nel contesto internazionale. Nei summit internazionali, infatti, l’Italia (così come la Francia, la Germania, ecc.) è il capo dell’esecutivo. Il rischio è che concentrazioni di potere esterne cui il paese in questione è esposto, come avviene purtroppo nel caso dell’Italia, possano condizionare le policies, il processo decisionale e/o l’attività di direzione politico-governativa complessiva tramite la quale vengono delineate politica estera e di difesa. Per esser chiari: il presidente del consiglio italiano, ad esempio, è in posizioni di strutturale debolezza nel momento in cui si interfaccia con un Presidente della Repubblica francese che vede nell’azione esterna e nell’ambito militare demani di esclusiva competenza, costituente il capo operativo delle forze armate francesi – ivi incluso il deterrente nucleare della Force de Frappe – da impiegare senza il preliminare consenso parlamentare. E non è un caso che i maggiori attori del sistema internazionale vi siano Stati Uniti, Cina, Russia, Francia, ed altri paesi la cui architettura istituzionale disincentiva l’eccessiva disseminazione di “potere”.

Al termine del secondo conflitto globale, il governo di Roma, data la peculiarità della propria situazione, fu costretto ad impegnarsi molto internazionalmente per acquisire piena riabilitazione politico-giuridica nel consesso delle nazioni e per superare lo status di paese sconfitto come stabilito dal Trattato di pace – l’armistizio del ’43 e la co-belligeranza costituirono i punti di partenza di questo processo. Nonostante fosse, l’Italia, un fedele alleato degli Stati Uniti, compiutamente parte del “mondo libero”, si poterono comunque osservare tentativi di politica estera autonoma di equidistanza tra blocchi contrapposti e costruzione di un proprio spazio diplomatico e politico-economico. Un approccio strumentale all’implementazione di una politica distensiva verso i paesi assoggettati al dominio sovietico e posizioni di aperto dialogo con il mondo arabo, basti pensare all’assertività internazionale di Enrico Mattei, Aldo Moro, Giulio Andreotti e Benedetto Craxi, il cui culmine fu la crisi di Sigonella.

Venuta meno la contrapposizione tra ideologie antitetiche, gli slanci autonomisti – pur non venendo mai meno alle costrizioni dell’area euroatlantica – cedettero il passo ad una politica estera di pressoché totale allineamento all’unica superpotenza rimasta quanto all’interventismo del Patto atlantico, portando anche il Governo d’Alema – nonostante il retaggio comunista – a partecipare attivamente al conflitto nell’ex Yugoslavia. Seppur oggi ci sia davvero poco margine di manovra per la politica estera di una media potenza come l’Italia, i cerchi concentrici dell’azione esterna di Roma non sono mai venuti meno e, indipendentemente dai risultati che scaturiranno dalle urne, è impossibile assistere ad un’inversione di tendenza: atlantismo, europeismo, area del Mediterraneo allargato.

Per esser effettivamente incisivi ed esercitare un relativo condizionamento politico, occorre calibrare su di una scala prioritaria, prima di tutto su base geografica, i nostri interessi nazionali. Il Mediterraneo è il centro della nostra azione, quantomeno dovrebbe esser tale. In maniera più o meno consapevole, è proprio nel Mare Nostrum, a detta di alcuni ormai Collettivum, che si sta spostando l’attenzione geostrategica planetaria. Un cambiamento di asse notevole e vitale per la sorte del nostro paese, la cui posizione è cartograficamente lampante. Lotta al terrorismo e crisi migratoria costituiscono, per l’opinione pubblica, la più pressante delle sfide di politica internazionale cui Roma si confronta quotidianamente. Talvolta dal carattere enigmatico, il fenomeno migratorio, non libero da speculazioni, sporchi giri di denaro e traffici illegali, necessita di filtri che tuttavia una volta “in casa” appaiono inadeguati a garantirne l’efficienza.

Il traghettarsi di gravose minacce che usano la penisola come attracco ha spinto ad una intensificazione della presenza della Marina Militare in acque non solo territoriali. La Missione Mare Sicuro, erede della precedente Mare Nostrum, dal 12 Marzo 2015, opera un dispositivo su circa 160.000 km quadrati nel Mediterraneo centro-meridionale. In una evidente simbiosi con il Ministero della Difesa rivolta alla tutela del paese, il Ministro degli Interni in carica, Marco Minniti, ha proposto un impiego direttamente in Africa, che non si limiterebbe esclusivamente all’area libica, ma che affonderebbe le mani più in profondità nella spinosa questione dello smercio o invio di esseri umani sulle nostre coste. Da queste premesse muove la missione – prossima all’implementazione – nell’area del Sahel e più specificatamente nel Niger; un’operazione che, potenzialmente, risponde al perseguimento dei nostri interessi nazionali, purché sia ben chiaro cosa andiamo a fare e qual è la catena di comando, onde evitare di togliere le castagne dal fuoco ai francesi, esponendo i militari che indossano il tricolore ad eccessivi pericoli in un’area dall’endemica instabilità.

Dal Sahel passa la rotta dei migranti che conduce alla Libia: la costa settentrionale del continente africano è divenuta un confine incrinato e permeabile a seguito dello sciagurato intervento militare NATO in quella che un tempo costituiva la “quarta sponda”. Un intervento provocato dall’asse franco-anglo-americano contro gli interessi italiani nel paese che ha causato un disastroso effetto domino nel Mar Mediterraneo. Delicata si profila la tematica del flusso migratorio che interessa le rive europee da anni e che spinge non solo a riflessioni storiche, ma a veri e propri quesiti (esplorati più avanti in questo focus).

Di estrema rilevanza è la definizione dei rapporti con la Russia di Putin, ormai sempre più attiva nel Mediterraneo e tornata ad essere potenza globale. Amici o nemici dei Russi? La Russia, che sul fronte orientale si dimostra un grande orso mai sopito, ha dimostrato un interventismo instancabile nel lungo ed estenuante conflitto contro lo Stato Islamico, il quale ormai appare ombra di se stesso, privo di energia e solo ciarliero. Con o senza polemiche, critiche di cui non si è curato, l’esercito russo si è reso protagonista abbondantemente elogiato del combattuto assedio di Palmira. I metodi utilizzati per mostrare la propria forza e riportare la vittoria come traguardo finale suscitano da sempre l’occhio guardingo di chi li osserva. L’impiego imponente della flotta del Mar Nero nell’Operazione missilistica Punisher contro la Siria, lo schieramento di bombardieri strategici e il dispiegamento di grandi unità non sembra discostarsi dall’attitudine novecentesca.

L’espansionismo della Russia ha creato non poche destabilizzazioni ad Est, come l’annessione della Crimea e la crisi ucraina, della quale si tende a smorzare ormai le tinte più oscure. Oltre a Lega e M5S (nonostante la svolta “moderata” di quest’ultimo partito, dopo la visita negli Stati Uniti del candidato premier Di Maio), che vedono nella Russia un alleato strategico nella lotta al terrorismo e un importante partner commerciale, i programmi dei partiti sono estremamente vaghi. Forza Italia sbandiera anacronisticamente il c.d. “spirito di Pratica di Mare”, il summit in cui venne istituito il Consiglio Nato-Russia, mentre Berlusconi vanta una pluridecennale amicizia personale con il presidente russo. Eppure buona parte dell’establishment statunitense e dell’élite politica europea (data la sensibilità dei paesi baltici e della Polonia, influenti anche nell’Alleanza Atlantica) e dell’establishment statunitense, vede in Mosca – vetusto retaggio della guerra fredda – il nemico da combattere per antonomasia. L’Italia, storicamente amica di Mosca nonostante l’appartenenza ad un sistemo economico-sociale divergente, dovrebbe esercitare con maggior risolutezza un’opera di condizionamento politico, nei consessi di cui fa parte, volta a favorire la distensione tra occidente e Russia. Quali proposte dei partiti? Tutto tace. Slogan come “fermezza e dialogo” a parte.

Come comportarsi con la Turchia? La Penisola Anatolica è ora più che mai una zona a rischio di crisi e ponte che apre i battenti al fondamentalismo islamico nei Balcani. La Turchia di Erdogan, schieratosi a fianco del pragmatico asse Mosca-Teheran, nonostante la crisi delle relazioni bilaterali a seguito dell’abbattimento di un Sukhoi-24 in data 25 Novembre 2015, sembra aver abbandonato il laico kemalismo sanguinosamente guadagnato cento anni fa sulle spiagge di Gallipoli per abbracciare una nuova radicalizzazione islamista e di un nazionalismo ottomano, inseguendo un anacronistico progetto imperiale richiamante il sultanato. Le azioni e talvolta i crimini perpetrati da Erdogan, specialmente nell’enclave sud-orientale curda hanno recato notevoli imbarazzi tra i seggi dell’Alleanza Atlantica – di cui la Turchia è membro da più di 60 anni – e hanno improvvisamente instillato incertezze, remore e diffidenze in Europa a seguito del processo di adesione degli ormai moderni giannizzeri nell’Unione Europea. Il Presidente della Repubblica turca ha dalla sua un potente strumento di ricatto “umanitario”: i circa 2,5 milioni di profughi siriani stanziati sul suolo anatolico che tengono sotto scacco l’intera Europa, costretta a scendere a patti ed elargire ingenti fondi di denaro.

Nel corso della recente visita di Erdogan in Italia, accolto in pompa magna, innumerevoli sono stati gli imprenditori in fila per captare commesse dalla Turchia – fattore sì di arricchimento interno, ma anche estremo condizionamento e vulnerabilità internazionale. Il Mediterraneo Orientale, infatti, in queste settimane è funestato dalla diatriba cipriota, riguardo la quale l’atteggiamento dei neo-ottomani si fa arrogante e sfrontato agli appelli sia dell’Italia sia della più prossima Grecia; il presunto blocco navale che vieta l’accessibilità a Cipro, scaturito dall’interdetta navigazione della Saipem 12000 a causa di non ben precisate esercitazioni militari, risulta una presa di posizione assurda che affonda le radici in rivendicazioni pregresse sulle zone economiche esclusive dell’isola cipriota – nella cui parte settentrionale sono presenti decine di migliaia di soldati turchi a seguito dell’Operazione Attila del 1974 e la cui parte greca fu scelleratamente ammessa nell’Unione Europea quando non era ancora stato approvato il piano di pacificazione nazionale. Nessuna proposta programmatica per il rapporto futuro con un alleato strategico fondamentale del fianco meridionale dell’Alleanza Atlantica, che sfugge a certe logiche e che sembra rappresentare una delle più pressanti minacce agli interessi italiani nel Mediterraneo orientale.

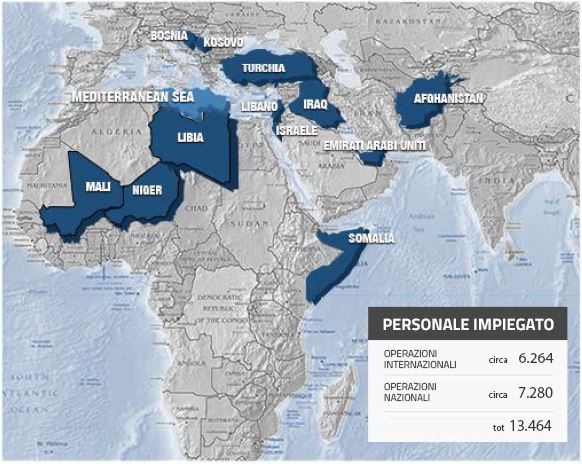

Per quanto riguarda la proiezione internazionale nella dimensione militare dell’Italia, è evidente come la partecipazione alle missioni all’estero – peacekeeping, ambito NATO o di natura bilaterale – risulti un elemento basilare della nostra politica estera, nonché fonte di prestigio per il nostro pur ridotto esercito, ma di eccezionale ed apprezzata qualità. L’Italia, infatti, al momento, è uno tra i principali contributori nella NATO e il primo in ambito UE e ONU. Un fardello da non abbandonare, recante vantaggi ed onori – i cui oneri spesso vengono erroneamente e frettolosamente additati in politica come insostenibili. Il 28 Dicembre 2017 il Consiglio dei Ministri ha deliberato la prosecuzione di tutte le Missioni Internazionali con una durata riferibile dal 1 Gennaio 2018 al 30 Settembre 2018. In attesa delle consuete delibere parlamentari, si è calcolata una consistenza media di personale di circa 6.300 unità, di cui 700 da impiegare in nuove operazioni. L’Italia si impegnerà, così attualmente è stato richiesto e deciso nei summit dell’Alleanza Atlantica, a spendere entro il 2024 il 2% del Pil in spese militari – percentuale che tra i seggi parlamentari scatena evidenti e serpeggianti dissensi.

La Difesa e la sicurezza sono di certo, in un paese come il nostro, da molte menti avvinghiate ad un passato defunto, associate ad una certa linea politica di destra; uno sbaglio grossolano che tuttavia sembra spesso confermato dalle scelte dialettiche e fattive degli altri partiti o movimenti. I punti offerti dal piano della coalizione di centrodestra rappresentano i materiali edili fondamentali del Ministero: confini, stanziamenti adeguati, maggior tutela del personale in servizio con relativo inasprimento delle pene per violenza contro pubblico ufficiale, stipendi dignitosi – una latente incertezza inerente le coperture finanziarie – dotazioni e mezzi adeguati. Il centrodestra assicura anche il fantomatico ritorno di Poliziotto/Carabiniere di quartiere, auspicabile contrasto al crimine quotidiano che tuttavia dovrà fare, per l’appunto, i conti con i ristretti e deficitari bilanci.

Dalla risposta insufficiente sul piano programmatico del Partito Democratico, in cui è citato l’ingrediente fondamentale dell’intera campagna elettorale, l’europeismo e la creazione degli “Stati Uniti d’Europa”, si passa al punto H del manifesto elettorale del Movimento 5 Stelle dov’è presente l’ossimoro “Meno armi. Più diritti” – paradossalmente da ciò che viene scritto trapela il fatto che non servono meno armi, ma armi migliori per salvaguardare più giusti diritti. Si accusa allora una carente gestione delle risorse e delle spese militari troppo elevate, nonostante proprio il bilancio della Difesa abbia, nel corso degli ultimi anni, rappresentato il “bancomat” ministeriale da cui prelevare i soldi da investire in altri settori, effettuando ingenti tagli.

Grande spazio viene dedicato poi alla cura delle risorse umane, con un contenuto di certo parzialmente rettificato da talune incomprensibili allusioni alla soppressione di privilegi nei confronti di Forze Armate e Forze di Polizia – professione divenuta più che mai complicata e debilitante. Infine, si giunge ad una tappa terminale: il paradosso parossistico di Liberi e Uguali, che propaganda una politica estera improntata alla pace, citando articoli della Costituzione (chi è che conduce arbitrariamente una politica estera votata alla guerra?). Discorso a parte meriterebbe il punto sulla creazione di un esercito comune europeo di +Europa; al di là dell’assurda proposta sull’abolizione del deterrente nucleare transalpino, cui Parigi non rinuncerà mai perché costituente lo strumento della sovranità militare per antonomasia, la formazione d’un esercito europeo rappresenterebbe un passaggio difficilmente reversibile di trasferimento di sovranità dai singoli Stati all’Europa politica.

L’Unione Europea è un’unione di Stati; ne va da sé che un’unione di Stati non può pensare di dissolvere le sovranità statali. Sulla base di quali imprecisati interessi europei dovrebbero esser impiegate le ipotetiche forze armate europee? Quali processi decisionali, capacità, sviluppi e prospettive del settore industriale? Nel corso della crisi libica, ad esempio, una forza comune europea avrebbe agito in favore degli interessi italiani o contro gli stessi – tenendo a mente il peso politico di Francia e Gran Bretagna in relazione a quello dell’Italia? Non sarebbe più vantaggioso concentrarsi sull’armonizzazione delle sovranità statali? Temi volutamente marginalizzati nel corso della campagna elettorale, nella quale i partiti in competizione non solo non hanno dato risposta, ma non hanno neppure avviato un proficuo dibattito. Nelle parole del politologo Vittorio Emanuele Parsi, esperto di relazioni internazionali, l’Europa “non sarà mai un open space, ma rimarrà, per così dire, un plurilocale con vista mare”.

La partita si gioca sostanzialmente tra l’impostazione sovranista, un pattern populista che sembra caratterizzare il mondo occidentale, tra gli aspiranti al ritorno di un equilibrio di potenza e una politica internazionale di natura bilaterale, che pongono al centro il perseguimento dell’interesse nazionale (prevalentemente partiti della coalizione di centro-destra, così come per talune sfumature anche il Movimento Cinque Stelle) e quelle formazioni partitiche miranti al rafforzamento dell’istituzionalizzazione del sistema multilaterale e delle grandi organizzazioni internazionali – le quali dovrebbero rappresentare un correttivo al carattere anarchico delle relazioni internazionali – che ne assicurano il funzionamento, così come ad una maggiore integrazione europea in funzione della creazione dei c.d. Stati Uniti d’Europa, senza delinearne compiutamente i tratti essenziali e gli interessi da perseguire (basti pensare a “+Europa” di Emma Bonino). Tra chi propone una politica estera che si impegna a promuovere la cooperazione e la solidarietà internazionale, sfuggendo alle logiche dell’interventismo militare e chi invece – prevalentemente partiti estremisti – auspica l’uscita dai comandi integrati NATO e un ritorno ad un’autonoma “politica di potenza” regionale, sbandierando persino un folle protettorato militare sulla Libia.

Oltre a vaghi riferimenti concernenti la difesa dei diritti umani, nessun riferimento alle Nazioni Unite ed al suo elefantiaco apparato burocratico, né all’OSCE, di cui all’Italia spetta la presidenza nell’anno corrente. Né sono accennati punti su quali rapporti intrattenere con i nuovi poli emergenti, India e soprattutto Cina; tantomeno cosa fare per il Medio Oriente, in un contesto internazionale in dinamica evoluzione dove è in corso di implementazione un nuovo equilibrio regionale che vede il ritorno della Russia quale potenza assertiva, che registra l’espansione dell’influenza iraniana e annovera i progetti egemonici turchi. Per ciò che concerne la componente relativa alla mera Difesa, che siano promesse disattese, polemiche, speculazioni o giri di parole, la speranza per queste elezioni rimane protesa ad una prosecuzione di un filo rosso che lega il personale che opera ovunque nel mondo e issa giornalmente un tricolore al passato e al futuro del nome della nostra nazione. Una prece allora si suggella a conclusione, che si ricordi che questa idea che riunisce chi siamo stati a chi saremo non appartiene ad un colore politico, ad una città o ad un sindacato, ad una regione, ma ad una terra che va difesa, ad un popolo che va protetto e ad una schiera di esso che va valorizzata e rammentata con orgoglio. Non sembrano poi così lontani i tempi in cui l’ambasciatore degli Stati Uniti a Roma dal 1953 al 1956, Claire Booth Luce descrisse l’Italia come un luogo di “combinazioni, sacro egoismo e si salvi chi può”.

Alessio Marsili e Luca Valerio Bertozzi Della Zonca per Policlic.it