Scarica QUI la rivista n. 8 di Policlic

Introduzione

(a cura di Simone di Biasio)

Non era un sogno sbagliato […] spezzare la schiavitù del lavoro.

Karel Čapek [1]

Cento anni fa compare per la prima volta in letteratura la parola “robot”. A coniarla è un giornalista ceco, Karel Čapek, che nel 1920 scrive il dramma in tre atti R.U.R. (Rossum’s Universal Robots) facendo derivare il neologismo dal termine “robota”, che nella sua lingua significa “lavoro forzato”, “schiavitù”. Nell’opera di Čapek il robot è un replicante, un prodotto di quella che oggi definiremmo ingegneria genetica, ed è dunque un essere organico, al contrario dell’immagine che poi si è cristallizzata nel tempo. È il sogno dell’uomo, costruire un clone che lavori al suo posto, ma senza coscienza, generando dunque nuove e spietate domande. Quasi negli stessi anni, nel 1915, in Italia viene pubblicato un pamphlet dal titolo Come si uccidono le anime: l’autore è Lucio Lombardo Radice, pedagogista. In questo breve intervento (pronunciato per la prima volta due anni prima all’Università Popolare di Fiume) lo studioso si scaglia specialmente contro un certo tipo di scuola, d’impronta gesuitica, che avrebbe il (de)merito di soffocare la crescita dei bambini, degli studenti attraverso procedure che non tengono conto del corso della storia, della evoluzione umana. In un passaggio Lombardo Radice scrive: “Spietata la caccia al professore sospetto di ‘novità’[…]. Ripetitori devono essere [i docenti], non educatori. Servi delle prescrizioni, non maestri”[2]. In una sola parola: robot.

Lombardo Radice sta denunciando a gran voce la “robotizzazione” del corpo docente, la schiavitù nei confronti di un modello di scuola burocratizzato che scricchiola nella società moderna, la sottomissione a quella che chiama più avanti “manualite”, altrimenti ravvisabile nella sottrazione dell’esperienza diretta, dunque dell’osservazione, della creatività in coloro che stanno crescendo. Questa si chiama “scuola della passività”, secondo Lombardo Radice. Uno scritto attualissimo, a più di un secolo di distanza, che dunque ci parla anche dell’arretratezza educativa di questi nostri anni, e di questi nostri mesi trascorsi in “emergenza sanitaria”. Mesi in cui si è discusso perlopiù di strumenti – banchi, DAD, tablet, reti wifi – e molto poco di chi e come ha dovuto utilizzarli, di fatto trasponendo metodi didattici in presenza su piattaforme online. Un po’ come se trasferissimo una serie televisiva in una serie radiofonica: non è possibile se non attraverso una traduzione in un linguaggio necessariamente diverso, un “adattamento”. Forse il problema, in questo nostro caso, è a rovescio, ma l’origine della domanda è la stessa. Si è parlato spesso di lotta alla COVID-19 in termini bellici, e il saggio di Lombardo Radice era scritto proprio alle soglie del primo conflitto mondiale, pubblicato nell’anno dell’entrata in guerra dell’Italia. Crisi, crisi come scelta, proprio come ora.

Nicola Zamperini, che apre questo numero di “Policlic” con un editoriale, lo ha scritto benissimo nel suo Lavorare (da casa) stanca: “Ciò che non dobbiamo fare, ed è la ragione ultima di questo, è trasferire dal piano delle necessità a quello delle scelte, della futura stabilità – quindi della cosiddetta ‘nuova normalità’ – il complesso delle decisioni adottate in questo periodo”[3]. E le scelte da adottare saranno soprattutto pedagogiche, saranno prima di tutto nel campo dell’educazione. Potendo pensare di “progettare” questa “nuova normalità” non si potrà non ripartire dalla scuola, ripartire dagli ultimi, perché la scuola è uno degli ultimi, uno dei “cittadini” più bisognosi. Degli ultimi, delle periferie e di scuola si è occupato da sempre il professore Massimiliano Fiorucci, Direttore del Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università “Roma Tre”. Con lui intavoliamo questo colloquio, rivolgendogli i nostri auguri per un ruolo di recentissimo conferimento, la presidenza della SIPED, la Società Italiana di Pedagogia.

In molti sostengono che stiamo assistendo alla crisi delle democrazie liberali e del loro modello di sviluppo fondato sulla prevalenza del mercato rispetto alle altre attività e agli altri significati umani. La politica scolastica ha proposto soluzioni finalizzate alla formazione dei giovani, per il loro futuro inserimento nel mondo del lavoro, e alla creazione di collegamenti tra la realtà scolastica e il mercato del lavoro. Secondo lei viviamo contestualmente anche una crisi educativa?

Non c’è nessun dubbio circa il fatto che stiamo vivendo anche una crisi educativa. Il modello scolastico proposto anche dalle ultime riforme non è fondato su una visione della società, sembra essere piuttosto un modello funzionalista. La scuola non deve essere finalizzata all’inserimento nel mondo del lavoro; o meglio, può esserlo, ma il suo principale ruolo è quello di offrire gli strumenti di cittadinanza, di consapevolezza, di pensiero critico: quegli strumenti che consentono alle persone di essere libere, di decidere di poter costruire la propria esistenza attraverso delle scelte consapevoli. E allora la crisi educativa consiste nell’assenza di una visione della società. Nonostante i suoi limiti la scuola continua a essere uno dei pochi presidi di democrazia reale dove è possibile discutere, dibattere superando la cultura dello slogan e della semplificazione.

Cosa pensa rispetto alla reale efficacia della funzione formativa che dovrebbe essere garantita dalla nuova modalità didattica di alternanza scuola-lavoro?

Il modello di alternanza scuola-lavoro proposto attualmente è vittima di ciò che si diceva prima. C’è una importante letteratura pedagogica sul tema della funzione formativa del lavoro, da John Dewey a don Lorenzo Milani, da Marx a Gramsci, ma così come è proposta oggi appare una scelta miope, progettata male, che non contribuisce alla crescita delle persone nella loro interezza.

Perché la pedagogia sembra aver perso terreno nel dibattito pubblico? Come mai secondo lei, ad esempio, dall’inizio dell’emergenza COVID si è parlato moltissimo di scuola, in termini di didattica, e lo hanno fatto perlopiù tutti (tuttologi) e pochissimo gli “addetti ai lavori”?

È necessario fare una distinzione tra i livelli della discussione. Nel dibattito tra gli specialisti la pedagogia ha avuto un ruolo importante nella discussione sulla scuola durante l’emergenza COVID. Al contrario, i mezzi di comunicazione di massa prediligono il sensazionalismo, gli schieramenti contrapposti, le opposte fazioni, perché ciò aumenta l’audience con un interesse scarso nei confronti dei contenuti del dibattito stesso. Si è preferito allora dar voce a personaggi di maggior rilevanza mediatica che di scuola non sanno nulla, di pedagogia tantomeno, e neanche di didattica. Mai come in questo periodo si è parlato così tanto di scuola sui media, sui giornali, sulla rete. Siccome la scuola riguarda tutti perché con essa tutti si relazionano, ognuno legittimamente si è sentito in diritto di dire la propria – a volte a proposito, molte più volte a sproposito. Tuttavia, nonostante l’ampiezza della discussione, essa si è caratterizzata per uno scarsissimo livello di elaborazione pedagogica e didattica, se non nelle sedi specialistiche. Nel mondo dei media tutta l’attenzione è stata monopolizzata dalle questioni sanitarie, organizzative, logistiche – i banchi (si pensi anche su questo tema alle bellissime pagine di Maria Montessori sul banco come costrizione), le distanze, gli orari, ecc. – senza nessun progetto pedagogico e didattico. Anche la questione della DAD [Didattica a Distanza, NdR] è stata ridotta a una serie di opposte fazioni, senza una seria riflessione sulla didattica in quanto tale, prima che sulla didattica a distanza, e senza considerare che non c’è una seria didattica senza un progetto pedagogico, senza una visione, senza un’idea di scuola.

È sostanziale la differenza tra educazione e istruzione. La prima è attenta alla crescita delle soggettività, la seconda fornisce contenuti e informazioni. L’educazione richiede la cura del singolo e un’attenzione che i limiti oggettivi dovuti al sovraffollamento delle aule ostacolano. Se presenti, quali soluzioni pensa siano possibili affinché la scuola, intesa come istituzione dedicata allo sviluppo delle individualità, abbia un posto centrale nella società?

Questa è una vecchia questione. Bisogna però fare attenzione a non confondere l’educazione e lo sviluppo dell’individualità con lo sviluppo dell’individualismo. Stiamo assistendo alla promozione di un modello di scuola di tipo aziendalistico che predilige la competizione rispetto alla cooperazione. Si tratta allora di elaborare le strategie che la pedagogia ha a sua disposizione per fare sì che ciascuno si sviluppi a partire da ciò che è, senza dover nascondere le proprie caratteristiche, le proprie differenze, le proprie peculiarità. L’individualizzazione didattica, l’attenzione ai tempi e agli stili di apprendimento di ciascuno possono favorire il fiorire di ogni essere umano. Per questo c’è bisogno di una seria formazione degli insegnanti e degli educatori che non sia solo una formazione tradizionale ma anche laboratoriale, di riflessività, di riflessione sulle pratiche didattiche quotidiane per evitare che diventino routine ripetitive.

Nella nostra realtà entrambi i genitori sono obbligati a lavorare e spesso agli insegnanti è chiesto di sostituirsi all’istituzione familiare. L’istituzione scolastica è però considerata luogo di occupazione della forza lavoro insegnante, più che luogo di educazione, crescita e costruzione delle identità dei futuri protagonisti della vita sociale. Qual è, di fronte a ciò, il ruolo della politica? Quale quello dell’insegnante?

Il tema della formazione ha progressivamente assunto anche in Italia una rilevanza strategica, almeno nei discorsi pubblici. Va osservato, tuttavia, che tale riconoscimento della centralità della formazione rimane nei fatti spesso disatteso. Alle enfatiche dichiarazioni di molti dei decisori politici sull’importanza della scuola, della formazione, della ricerca, dell’Università e del sapere non seguono quasi mai adeguati investimenti economici che, anzi, vengono progressivamente ridotti di anno in anno. Il rischio è allora quello di rendere vuota o quantomeno retorica una espressione come quella di “società della conoscenza”. La scommessa per le politiche educative e di formazione è, pertanto, la compatibilità tra sostegno alle crescenti sfide competitive, lotta all’emarginazione sociale e culturale, impegno per la coesione sociale e piena integrazione (economica, sociale, culturale, politica) di tutti i cittadini. Gli insegnanti sono degli intellettuali, ma devono riconquistare il prestigio sociale che in questi anni è stato loro sottratto. Dopo anni di irresponsabile elogio dell’incompetenza è necessario restituire dignità e centralità a queste figure sia sul piano simbolico sia sul piano materiale, anche attraverso un più equo riconoscimento economico.

Il noto “profeta” dei media, Marshall McLuhan, a dispetto di quanto si possa pensare, in tutta la sua opera si è occupato molto spesso di questioni pedagogiche. Sin dagli anni Sessanta si era accorto che ogni sforzo politico e sociale a venire avrebbe dovuto essere profuso nell’educazione, che sarebbe stato il compito del futuro. È d’accordo con questa visione? Quali sono gli sforzi che non sono stati fatti?

Sono assolutamente d’accordo con queste affermazioni di McLuhan. Nel nostro Paese ci troviamo in una situazione drammatica dal punto di vista dell’educazione. Vi è un tasso elevatissimo di dispersione scolastica, abbiamo il più alto numero di NEET [Neither in Employment or in Education or Training, NdR] in Europa, abbiamo il minor numero di laureati del continente e anche i livelli di istruzione della popolazione adulta sono drammatici. La scuola, la formazione e il sapere possono rappresentare la condizione per una maggiore uguaglianza e l’azione educativa può configurarsi come risorsa per una maggiore equità e democrazia. Una società realmente equa e democratica deve poter garantire a tutti il diritto all’istruzione e alla formazione per l’intero corso della vita al fine di consentire a ognuno di affrontare, con qualche speranza di successo, le difficoltà insite nei percorsi di inserimento nella vita sociale e lavorativa. Ciò richiede che alle persone sia possibile acquisire una formazione di base (una sorta di “sapere minimo garantito”) che consenta l’apprendimento ulteriore e il reinserimento nei percorsi formativi, nel momento in cui il soggetto ne avvertirà l’utilità. Senza questa dotazione di base e senza l’impianto di un sistema di formazione in età adulta non è possibile fare nulla. È sempre più urgente e necessario elaborare un progetto che sia in grado di dimostrare come la crescita delle libertà di scelta delle persone, in una economia e in una società in rapido cambiamento, sia possibile solo generando nuove sicurezze e nuove opportunità, nuovi diritti e nuovi spazi di contrattazione collettiva, perché l’insicurezza permanente, la paura per il proprio futuro, riduce la libertà ed è fonte di rigidità e chiusure per tutto il sistema. Il diritto alla formazione, la nostra capacità di collocarlo anche nei contesti di lavoro e di vita, è la chiave di volta di una strategia che punti a coniugare libertà e uguaglianza, diritti collettivi e apertura di nuovi spazi per la crescita culturale e professionale delle persone.

La continua stimolazione ed eccitazione comunicativa proveniente dal complesso industriale dell’intrattenimento cui siamo tutti sottoposti rende i più vulnerabili, coloro che non hanno strumenti per filtrare e mediare la realtà, oggetti passivi o solo apparentemente attivi, si può dire reattivi. I nuovi media hanno accelerato il processo di “scollamento” tra la scuola e il “pubblico” della scuola: come recuperare terreno? A quali mutamenti ambientali la scuola deve “adattarsi”, a quali resistere e quali cambiamenti deve invece promuovere per non rinunciare al proprio ruolo?

Sicuramente quanto afferma è vero. È necessario che la scuola entri nel discorso sui nuovi media: deve conoscerli, padroneggiarli, utilizzarli, sfruttarne al meglio le potenzialità. Ma ciò è possibile solo a condizione che si offrano gli strumenti per decodificare i nuovi linguaggi, abitandoli, imparando a distinguere tra fonti affidabili e non affidabili, padroneggiando, in sintesi, le grammatiche dei nuovi media.

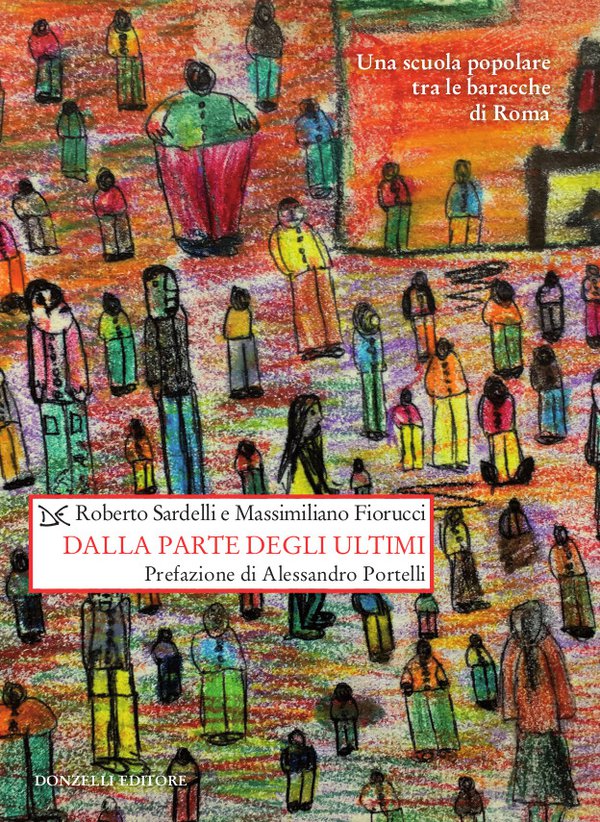

Lei ha da poco pubblicato un libro che si intitola Dalla parte degli ultimi. Una scuola popolare tra le baracche di Roma[4] (Donzelli, 2020). Esistono oggi in Italia esperienze simili? È un modello che potrebbe essere applicato anche su larga scala? Chi sono oggi gli ultimi?

Intervista a cura di Simone Di Biasio e Vincenzo Martucci

Note e riferimenti bibliografici

[1] K. Čapek, R.U.R. Rossum’s Universal Robots, trad. di A. Catalano, Marsilio, Venezia 2018, p. 122.

[2] L. Lombardo Radice, Come si uccidono le anime, a cura di L. Cantatore, Edizioni ETS, Pisa 2020, p. 58.

[3] N. Zamperini, Lavorare (da casa) stanca. Rischi e opportunità dello smart working, Castelvecchi, Roma 2020, p. 21.

[4] Cfr. recensione di S. Di Biasio, La scuola dell’acquedotto felice, in “Doppiozero”, 3 dicembre 2020.